English portal

|

|

|

|

|

|

|

Le Musée du Barreau de Bordeaux

|

L'IDHBB

|

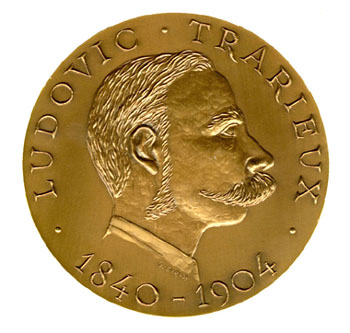

Le Prix Ludovic-Trarieux

|

Avocats en Peril dans le monde

|

Le Journal des Droits de l'Homme

|

Nous contacter

|

INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DU BARREAU DE BORDEAUX

MUSEE  BARREAU DE BORDEAUX

BARREAU DE BORDEAUX

Ier ou du 2ème siècle après J-C

Le Barreau de Bordeaux est un des plus anciens de France. Comme dans beaucoup de villes deux fois millénaires, l’activité des avocats y est aussi ancienne que la ville elle-même et se confond avec l’histoire de la Cité. Un des plus anciens bas-reliefs (Ier ou du 2 ème siècle après J-C), retrouvé dans le sol de la ville, ne représente-t-il pas un procès devant un magistrat municipal ?

Le barreau gallo-romain

IVéme siècle après J-C :

|

|

|

Âge d’or de la période gallo-romaine avec l’école des rhéteurs bordelais, professeurs d’éloquence réputés en Espagne, à Rome ou à Constantinople qui exerçaient en même temps l’activité d’avocat. "L'éloquence et les orateurs ont eu rarement d'aussi beaux jours dans l'histoire de Bordeaux : il faudra attendre les parlementaires du XVIIIème siècle et les avocats de la Restauration pour retrouver chez nous une passion oratoire d'une telle intensité" a écrit Camille Jullian.

|

334 - 337 :

|

|

|

Ausone (310-394) a plaidé avant que d’être poète et grammairien (" nec fora non celebrata mihi ") et de rejoindre Trèves en 367 à la demande de l’empereur Valentinien pour servir de précepteur au jeune Gratien.

Latinus Alcimus Alethius partageait son temps entre le forum et l’école.

L’oncle d’Ausone, Aemilius Magnus Arborius, après Bordeaux, plaida à Toulouse, en Narbonaise, en Novempopulanie et jusqu’en Hispanie cistérieure.

On dit de Minervius, le plus illustre d'entre tous, qu'il ne forma pas moins de mille avocats à Bordeaux, avant d'être appelé à Rome en 353.

De lui, Ausone disait : " Dicendi Torrens Tibi Copia " (Tu as l’éloquence du torrent en crue), d’Alcimus Alethius et de ceux qu’il a formés dans l’art de l’éloquence, il écrivit : " Ils vivront éternellement dans la mémoire des hommes ".

Ces deux vers figurent à l’avers et au revers de  la Médaille d'Or du barreau de Bordeaux, créée en 1985. la Médaille d'Or du barreau de Bordeaux, créée en 1985.

|

358 :

Le plus célèbre demeure Attius Tiro Delphidius, dont Ausone devait écrire : "Ton éloquence, célèbre en plus d'un lieu, brilla dans la ville et hors des murs, quand tu parus, tantôt devant le chef de la cohorte prétorienne, tantôt devant les juges des provinces, pour te vouer à la défense de tes clients dont le nom ou la vie était en danger."

C'est lors du fameux procès qu'il intenta., en 358, contre Numerius, gouverneur de la Narbonnaise, qu'il accusait de péculat devant Julien, alors "César" en Gaule - vice-empereur - avant de devenir empereur, que Delphidius, s'indignant que son adversaire niât les faits, s'écria : « Et qui donc, illustre César, pourra jamais être coupable, s'il suffit de nier son crime ? — Et qui donc pourra désormais être absous, lui répondit Julien, s'il suffit d'être accusé pour être coupable ? »

Cité par Gibbon,le dialogue qui opposa celui que Chateaubriand devait qualifier de

"Delphidius, célèbre avocat de Bordeaux" à l'empereur devait

demeurer aux sources de tous les débats sur la présomption d'innocence et son

évocation figure jusque dans la jurisprudence de la Cour Suprême des Etats

Unis.(Voir l'affaire Coffin c. Etats-Unis en 1895).

Le Moyen âge

|

1190

|

Dès le XIIème siècle, le droit s'intéresse au commerce. Les Rôles d'Oléron furent consacrés au transport de vin assuré par des navires qui se rendaient à Bordeaux pour y prendre une cargaison à destination du nord de l’Europe (Flandre, Pays Bas, Allemagne, Angleterre). Ils constituent le premier "code atlantique de droit maritime". Les premières règles ont sans doute été rédigées vers 1190, mais les premiers documents qui soient parvenus jusqu'à nous datent de 1266. Ils comprennent 24 articles puis 38 voire 47 pour les plus tardifs. Ils ont donné naissance au droit maritime moderne. Ils concernent principalement le commerce des vins du port de Bordeaux – qui est cité à six reprises. Mais leur vocation est plus ample "Bordeaux ou ailleurs" ne cesse de scander le texte : Il s'agit des règles relatives au droit maritime qui ont été appliquées sur toutes les côtes d'Europe, de la Méditerranée à la Baltique. Le vin est d'ailleurs la seule marchandise qui soit clairement spécifiée aussi bien dans les textes les plus anciens que dans les compléments ultérieurs où le sel, au contraire, n'est jamais cité. ( The Rolls of Oleron.) ).

Les Rôles ne doivent pas être confondus avec un autre texte plus tardif : le coutumier d'Oléron qui comporte 178 articles. Il a été compilé vers 1235, on le connait par une unique copie datée de 1345. Ces articles complètent ceux des rôles d'Oleron pour la partie terrestre du commerce.

|

|

|

1258

|

|

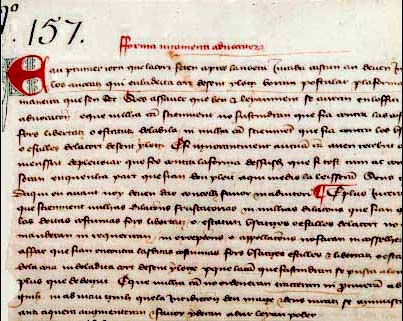

Dès la fin du XIIIème siècle, on trouve la présence des avocats de Bordeaux dans

les anciennes Coustumas de la vila de Bordeu ,

écrites en langue romane, et composées à dans un dialecte, dont 1'usage parait s'être conservé, à Bordeaux,

jusque vers le milieu du XVème siècle. Monument

qui résume le droit pénal de la première période anglaise , elles se composent de 242 articles, dont 68 sont relatifs à l'administration de la justice criminelle et quelques autres s'y rapportent indirectement.Dans la version imprimée en 1768, elles font référence à un arrêt de 1258, et

le manuscrit des archives de la ville en mentionne un autre de 1351.

Las Coustumas fournissent des indications préciseuses sur le fonctionnement des juridictions. Que ce soit la magistrature locale : le Prévôt de la ville,(désigné tantôt sous le nom de Prévôt de Bordeaux, tantôt sous celui de Prévôt de Saint-Éloi) qui connaissait de toutes les affaires ou contestations des bourgeois ou habitants de la ville et de la banlieue., tant civiles et criminelle, avec pour juge d'appel,le Maire, président du tribunal de la commune., appelé la Cour de Saint-Éloi, et composé de la Jurade.

Ou les représentants de la justice royale : le Prévôt de l'Ombrière, qui tenait ses assises sous les arbres du château de l'Ombrière et exerçait sa juridiction "entre les estrangers complaignants, venants de plus loin que la banlieue de la ville" et le Sénéchal de Bordeaux ou de Gascogne, appelé souvent Châtelain ou Juge des appels, qui tenait au château de Bordeaux une cour solennelle.

|

|

L’importance

de l’activité judiciaire est attestée par une charte de Philippe le Hardi, datant

de juillet 1283 où le prince déclare

« faire remise à son « cher cousin

et féal Édouard, roi d’Angleterre et duc d'Aquitaine », des amendes

auxquelles pourraient » donner lieu les appels interjetés de lui roi ou de

ses sénéchaux ou leurs lieutenants, en toutes les terres » qu'il a ou aura en

Gascogne, Agenais, Quercy, Périgord), Limousin, Saintonge, de mauvais et faux

jugements et pour « défault de droit ». ( On sait qu’à l'origine, c'étaient « les juges mêmes

desquels il était appelé », qui encouraient l'amende en cas d'infirmation

de leurs sentences ce qui constituait en soi un progrès, sur l’époque où ils

se trouvaient plus anciennement de défendre

leurs décisions en champ clos et les armes à la main contre les plaideurs

mécontents.)

L’avocat le plus ancien connu est Ramon

de Léon, dont les anciennes Coustumas de la vila de Bordeu rapporte qu’il a plaidé en l'an du

Seigneur 1293. Au nombre des rédacteurs des coutumes des avocats

outre Ramon de Léon, Pierre Ramond,

Pierre de Listrac, Bernard de Vinhas, Guilhem de la Rue, Hélie de Pomiers,

etc.

S’il n’y avait pas encore de barreau organisé, il y avait des avocats, déjà soumis à des

règles. Ainsi, en matière criminelle, si l’on en croit les anciennes Coustumas., ils ne pouvaient prêter à l'accusé le secours de leur

parole, que si le plaignant avait lui-même confié à un avocat le soin de

faire valoir ses droits, ils devaient accompagner leurs clients, en même

temps que le médecin et le maître armurier, sur le terrain du combat

judiciaire.

|

|

1375

|

De 1375 à 1393., chaque année, à la première audience tenue par la Cour de Saint-Éloi, et après l'élection des nouveaux jurats, les avocats prêtaient le serment de ne prendre aucune cause mauvaise, de ne rien dire qui soit contraire à la coutume, à leur raison ou à leur conscience, mais de les plaider loyalement, sans soulever aucune exception frustratoire, comme de ne rien faire qui porté atteinte à la juridiction du maire et des jurats. (La formule de ce serment solennel nous est parvenue entière dans le Livre des Bouillons de la Ville de Bordeaux).

|

|

Le Parlement de Bordeaux

|

12 novembre 1462

|

En signant en 1462, l'acte de naissance du Parlement de Bordeaux, déjà promis par Charles VII en 1451, lors du retour de l'Aquitaine à la Couronne de France, Louis XI a consacré indirectement la création du Barreau de Bordeaux. Le 12 juin I462, Louis XI consomma par ses lettres patentes, données à Chinon, l'exécution de cet établissement. Le Parlement de Bordeaux entra en exercice le lendemain de la fête de Saint-Martin de cette même année.

|

|

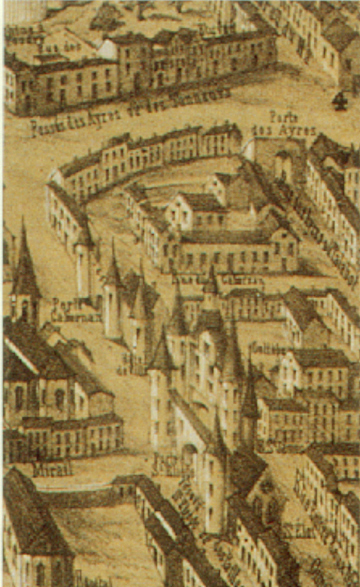

|

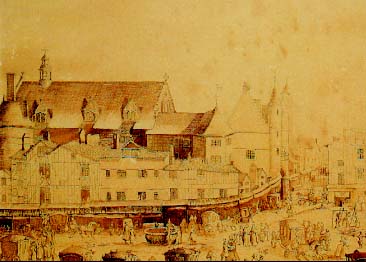

|

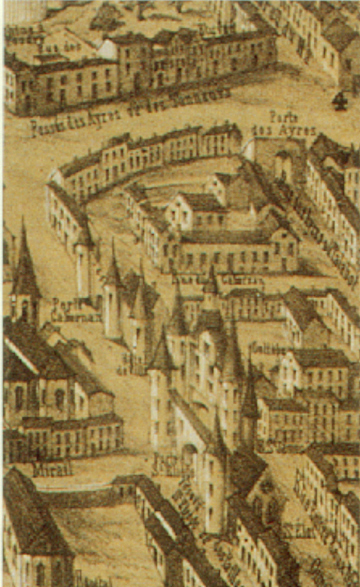

L'audience solennelle d'ouverture a lieu dans l'antique Palais de l'Ombrière dont le nom "Castrum Umbrariae", venait de l'ombrage que faisaient, sur la place qui est au devant, des arbres en avenue et sous lesquels autrefois le prévôt rendait la justice, le 12 novembre 1462.

A partir de 1462, la rentrée du Parlement de Bordeaux se fait tous les ans, le lendemain de la Saint-Martin, le 12 novembre, par une messe solennelle dans la Chapelle du Palais, à laquelle assistent les Présidents revêtus de leurs Robes rouges avec leurs fourrures et de leurs Mortiers (du nom du bonnet fourré que portaient les magistrats), les Conseillers et Gens du Roi en Robes rouges et chaperons, et les Greffiers en chef avec leurs épitoges.

La Cour se rend ensuite, dans la Salle des Audiences, et le Premier Président prononce l’ouverture des Séances par un discours, après lequel les Avocats et les Procureurs prêtent le serment entre ses mains. La clôture du Parlement se fait le 7 septembre, veille de Notre-Dame.

|

|

|

Cette date marque la naissance du barreau et figure au bas de l’avers de la Médaille. En effet, le barreau s’est organisé à partir de cette date sur des bases qui ont perduré jusqu’au début du XXème siècle. La Confrérie deviendra un siècle plus tard la Compagnie, puis l'Ordre des Avocats. Le plus ancien inscrit est le doyen, et deux syndics sont, chaque année, désignés par le Parlement et pris dans une liste de six candidats, composée de trois anciens avocats- choisis dans la première moitié des inscrits, et de trois autres relevés dans la deuxième moitié. Le 19 mai de chaque année, la fête de saint Yves, patron de la Confrérie des avocats et procureurs, était la fête du Palais tout entier.

|

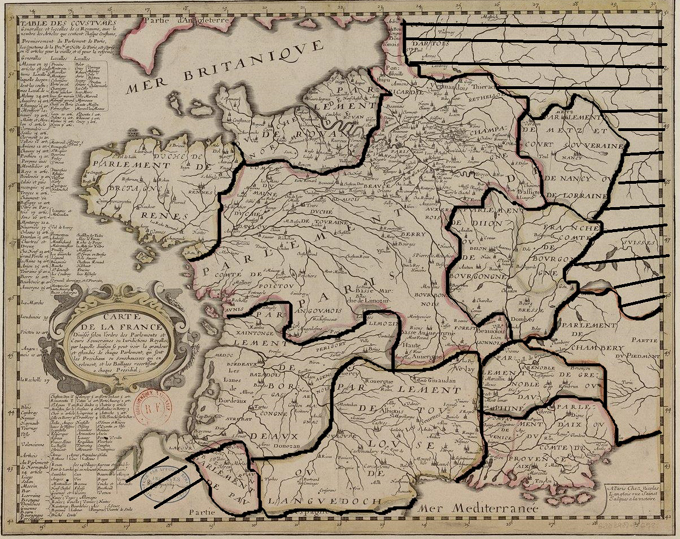

Le ressort du Parlement.

Guillaume Le Blanc et la "commune de Guyenne "

Au

début du XVIème siècle, il y avait 62 avocats inscrits au tableau et 85

procureurs au Parlement. Parmi eux des noms qui unissent la magistrature et le

barreau, en 1538 on cite outre Guillaume Le Blanc, François Ranconnet, Bernard

de Laburthe, Richard Duplessis, Pierre Essenault, Guillaume de Bourdeaux,

François Maleret, François de Malleville, Jean de Lange, Pierre Métivier, Baulon, du Noyer, Le Berton, Gaufreteau, Belcier, et bien d'autres

encore. Aussi fortuitement que la défaite anglaise avait favorisé la naissance

d'un Barreau organisé, une révolte contre la gabelle va projeter un de ses

membres à une place de choix dans l'administration et la reconnaissance de ses

concitoyens. Encore serait-on tenté de dire, que l'impôt sur le sel, fortement

impopulaire en Guyenne, dans les dernières années du règne de François Ier, et

dans les premiers mois de celui d'Henri II, ne fut sans doute qu'un prétexte et

non un motif de l'Insurrection. Le retour de Bordeaux, anglaise cent ans plus

tôt, dans le giron français ne présentait-il pas des racines encore fragiles ?

|

1548

|

En quelques jours d'été 1548, la colère des campagnes se communique à la ville et la révolte qui devait prendre le nom de "commune de Guyenne " aboutit à la mise à feu d'une partie de la ville, à l'assassinat par la foule du lieutenant général du roi, Tristan de Moneins, puis à une répression sauvage menée, sur ordre du Roi, par le Connétable de Montmorency. Nul n'y fut épargné, pas même les Jurats soupçonnés de complaisance. Bordeaux y perdit ses franchises, son administration municipale, et son Parlement, interdit. Ni les supplications, ni les offres de tribut ne purent fléchir la colère du Roi.

Alors qu'il ne restait plus d'autre parti que la soumission dans la servitude, la ville trouva cependant un ultime recours, en confiant à un Jurat, Guillaume Le Blanc, " Avocat à la Cour du Parlement ", considéré comme le "meilleur" de son temps, la charge de plaider et d'obtenir du roi Henri II un pardon pour la ville démantelée. Le Roi, bien qu'il fût juge et partie en cette affaire, n'en accordât pas moins, un an plus tard, un pardon qui arrachait la ville aux extrêmes rigueurs du châtiment.« Il parla avec tant d'éloquence que le

prince consentit à restituer les Bordelais en leur honneur et bonne renommée

». Jamais aucun avocat ne fût plus cher au cœur de ses concitoyens que Guillaume Le Blanc dont le haut fait a scellé le lien du Barreau et de la chose publique, en même temps qu'il inaugurait la geste des amours tumultueuses de Bordeaux et de la Monarchie.Guillaume Le

Blanc est le plus célèbre des avocats

bordelais du XVI-siècle; son nom ouvre la liste des orateurs et des

jurisconsultes qui ont fait la réputation du barreau de Bordeaux. Il eut de nombreux enfants, et sa descendance a

fourni des conseillers au parlement de Bordeaux jusqu'à la Révolution.

|

|

1550

|

Les avocats du XVIème siècle

illustrent la tradition des chroniqueurs de l'histoire de la ville que devait

reprendre Bernadau au XIXème. Gabriel de Lurbe, (…- 1613), qui fut en

1572, procureur-syndic de la Jurade et anobli en 1589, publie en 1594, la Chronique

bourdeloise - le premier travail entrepris sur l'histoire de Bordeaux -

qui connaîtra deux éditions en latin et une en français, et que continuèrent

après lui d'autres avocats, Jean Darnal, en 1619 (pour la partie

1594-1619), puis Jean de Ponthelier, à partir de l'année 1620 (1672)

et Clément Tillet, qui reprit l'ouvrage à partir de 1672 jusqu'en

1701, puis refondit ses recherches et celles de ses trois devanciers, en y

ajoutant une suite jusqu'en 1716. Son fils, Isaac de Lurbe, fut un des avocats les plus appréciés de son

temps. Jurat, il remplaça en 1594 son père comme procureur-syndic.

Il faut aussi citer un autre ephémère avocat, Pierre de Lancre, qui allait acquérir quelques années plus tard, une célébrité controversée en raison de la terrible répression qu'il conduisit contre la sorcellerie dans le Labourd, lorsque, devenu conseiller en la Cour du Parlement de Bordeaux, il fut en cette qualité délégué dans le pays basque. De lui, on a écrit : " Sa justice y fut aussi expéditive que sanglante, et le sectaire qui doublait le magistrat ne recula ni devant la torture ni devant le feu ".

|

|

|

|

A côté des orateurs, le barreau produisit des écrivains, et la mémoire de certains d'entre eux, à des titres divers, est parvenue jusqu'à nous . Ainsi en est-il de Pierre de Brach, (1547- 1605), qui partit apprendre la jurisprudence à l'Université de Toulouse, que l'enseignement de Cujas rendait alors célèbre. Jeune poète, il y fut., vers 1567, honoré du prix de l'Églantine presque dans le même temps où Ronsard recevait, lui, une Minerve d'argent massif, l’académie des jeux Floraux " estimant l'Églantine trop petite pour un si grand poète ". De retour à Bordeaux, il y devint avocat.

Pierre de Brach avait traduit le Tasse et l’Arioste. Il connaissait les littératures latine et italienne, comme nombre de ses pairs. Il eut des amitiés illustres : Guillaume de Salluste du Bartas, auteur de la célèbre " Semaine ", Montaigne, dont il fut l’intime, et à propos de la mort duquel il écrivit sa célèbre " Lettre sur la mort de Montaigne ", ainsi que les meilleurs esprits, les grands savants et les poètes du xvie siècle, et entre autres : Ronsard, Jacques Pelletier, Pasquier, etc

La faveur de Marguerite de Navarre lui servit à obtenir, en 1577, l'office de conseiller du roi et la charge de Contrôleur en la Chancellerie de Bordeaux.

|

|

1598

|

Jean de Loyac, (vers 1560-1637) né à Tulle, devint avocat au parlement de Bordeaux en 1593. Il y acquit rapidement une situation des plus importantes puisqu’en décembre 1598, il fut député par la ville auprès du roi pour réclamer l’abolition des subsides imposés sur les ports de la Guyenne pendant la Ligue. Reçu à Saint-Germain en plein conseil, au milieu des princes du sang et des grands officiers de la couronne, il parla d’une manière si touchante des bordelais au point que le roi tout ému, « à demi pleurant», accueillit la requête.

Il a célèbré les mérites du barreau de Bordeaux, « barreau

aussi abondant en fameux jurisconsultes, graves & éloquants orateurs,

prudens politiques, bons françois, telles sujets de leur Roy, & autant

ardans en l'amour de leur patrie, que autres de leur profession, qui soyent

en parlement de France ». Il fut élu, le 1er août 1599, jurat Bordeaux, avant de devenir, dans les dernières années du règne d'Henri IV, le 14 avril 1606, conseiller au Parlement en récompense des « bons et agréables services que sa majesté avait reçus dudit Loyac… ».’

Jean de Loyac écrivit en 1615 un ouvrage en forme d'adresse à Louis XIII qui porte ce titre singulier : « L'Euphème des François, et leur Homonée en l'observation de l'Edict du premier d'octobre mil six cens quatorze, faict par le très chréstien roy de France et de Navarre Louis XIII du nom, publié chez S. Millanges. |

|

<

|

|

Selon la Chronique bordeloise de Jean

de Gaufreteau, les "cinq plus fameux advocats de qui fussent à

Bourdeaux en ce temps-là" (1570), étaient " Galopin,

Langalerie, Chimbault, Le Recteur et Sainct-Angel ". Jehan Géraud de Langalerie ( 1532-1609)

qui a marqué le Parlement de Bordeaux de 1550 à 1590, fut le premier à défendre

les réformés, et notamment leur droit de se réunir lors de séances houleuses à

la Maison de Ville, évoquées par Dom Devienne. La renommée de Romain de Chimbaud de Filhot et d'Elie de

Saint-Angel franchira le XVIème siècle.

|

La rédaction des "Coutumes"

|

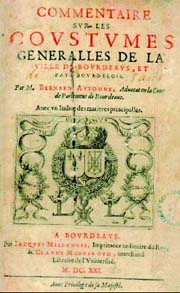

1621

|

|

Las Coustumas de la vila de Bordeü n’ont jamais été traduites en français. Sous Louis XII, le premier président du parlement de Guyenne, Mondot de la Marthonie, travailla à la rédaction des Coutumes de son ressort. La mort suspendit son travail; mais François de Belcier, qui lui succéda comme premier président, reçut de François Ier l'ordre d'achever son oeuvre.

Pour la première fois peut-être depuis la conquête

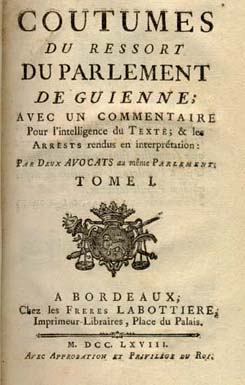

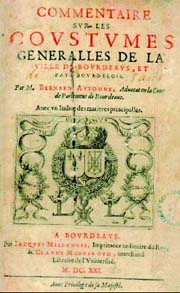

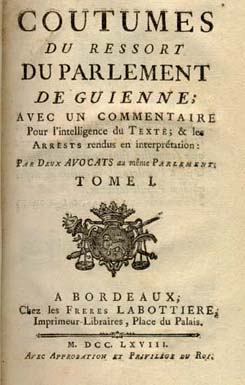

française, les Trois-Etats de la Sénéchaussée de Guyenne s’assemblèrent le 7 février 1520. Le travail ne fut terminée qu’en 1527, et les Coutumes parurent alors sous le titre plus moderne de « Coutumes générales de la ville de Bordeau, sénéchaussée de Guyenne et pays bourdeloys. » Ce sont elles que commenteront Ferron (1544), Automne (1621), Dupin (1728), et les frères Lamothe, eux-mêmes qui les publieront en 1768.

Bernard Automne (1574-1666), avocat au Parlement, rédige les Coustumes Generalles de Bordeaux. Jusqu'alors elles avaient fait l'objet de plusieurs tentatives de rédaction depuis le règne de Louis XII et de François Ier, dont les commentaires d'Arnauld de Ferron (1515-1563), conseiller au Parlement. Les Commentaires d'Automne seront plusieurs fois publiés après sa mort.

|

|

1647

|

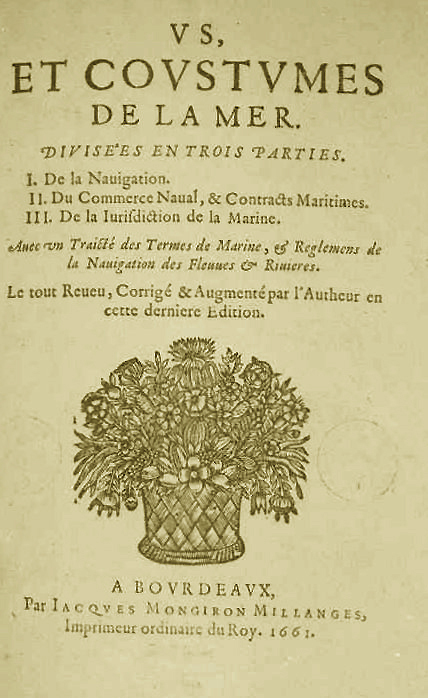

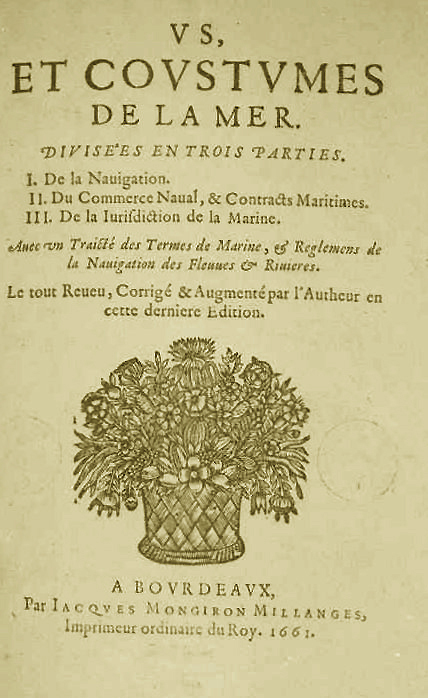

Mais la postérité à conservé davantage le nom d'Estienne

Cleirac, avocat à Bordeaux (1583-1657), dans le quartier Saint-Siméon.

auteur des Explication des termes de Marine (1636), des fameux « Us et

coustumes de la mer », en 1647, divisées en trois parties. I de la Navigation. II Du Commerce

Naval & Contracts Maritimes. III De la Jurisdiction de la Marine. Publié

chez Guillaume Millanges, en 1647 à Bordeaux, avec un « Traicté de

termes de Marine, & règlemens de la Navigation des Fleuves &

Rivières ». L'ouvrage, traduit en anglais et en hollandais et plusieurs fois réédité, y compris à Rouen en 1671 est considéré comme la source du droit maritime français et à fait autorité jusqu'à la fin du XVIIIème siècle. Thomas Jefferson qui en possédât un exemplaire de 1661 le considérait comme un ouvrage de référence.

Sa renommée fut telle qu'à l'édition bordelaise de 1661 fut ajouté un sonnet à l'auteur :

Pour voir de l'Océan les merveilleux abymes

Nous n'avons jamais eu qu'un chemin obscurcy

Mais ton phare, Cleirac, nous manifeste icy

De ce vaste élément les effets plus sublimes.

Cleirac publia enfin Usances du négoce,

en 1656, qui contient une

des rares représentations des anciennes monnaies de l’Aquitaine.

Il déshérita dans son testament son fils Raymond Cleirac (né en 1622), lui aussi avocat au Parlement, qui avait pris le partie de l'Ormée et s'était engagé au service du roi d'Espagne.

|

|

|

|

Juriste, ingénieur, physicien, avocat au

Parlement de Bordeaux en 1664 et érudit, ainsi se présente, à la même époque,

César D'Arçons (?-1681). Lui ne s'est aucunement préoccupé de droit et

ses confrères ne l'ont guère croisé pendant ses années de profession. S'il

s'est signalé en s'intéressant à la mer, c'est pour son ouvrage, décapant

même à l'époque, "Le secret du flux et reflux de la mer (publié

en 1655), où réfutant catégoriquement l'hypothèse copernicienne de la

rotation de la terre sur elle même et se refusant à croire à l'influence de

la lune sur les marées, il attribuait le phénomène des marées à un mouvement

interne de va-et-vient de la Terre le long de l'axe du monde.

Egalement théologien, d'Arçons a publié un petit ouvrage de quarante pages

in-4°, non moins curieux, intitulé "Eschantillon, ou le Premier des

trois tomes d'un ouvrage qui fera voir dans l'Apocalypse les traditions

apostoliques ou les mystères de l'Eglise, passés, présents et à venir, dédiés

au Sacrement de l'Autel" (paru 1658), où il propose une

interprétation toute personnelle des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Il a

donné en revanche une très intéressante et très précise description du Palais

Gallien au XVIIème siècle à laquelle historiens et archéologues se sont

référés à travers les temps.

|

|

|

Le plus original d'entre tous fut, sans conteste, Pierre Trichet, (1586-1644), bibliophile en

relations avec des poètes et des savants, qui a publié en 1617 et 1635 une

Tragédie de collège et un recueil d'Epigrammes en vers latins. Il possédait

un cabinet de curiosités en tout genre,

le premier qu'on ait formé à Bordeaux - et collectionnait les instruments de musique. Il est ainsi l'auteur du très savant Traité des instruments de musique, 1640, demeuré

inédit jusqu'au XXème siècle mais

considéré, de nos jours encore, comme l’une

des meilleures sources de connaissance des instruments de musique de l'époque

et périodiquement réédité depuis.

|

|

1651-1653

|

De 1652 jusqu'au retour de l'autorité royale en 1653, les avocats se divisent à propos de l'éphémère république gasconne dite de "l'Ormée" du nom d'une promenade de la ville plantée d'ormes où ils se réunirent pour la première fois. 39 avocats figurèrent parmi les Cent & Trente restés fidèles au pouvoir royal et cinq seulement parmi les défenseurs de l' assemblée populaire dont le fils d'Estienne Cleirac.

Pierre de Villars, "avocat remuant et rusé", selon Boscheron des Portes, apparaît en avoir été un des chefs, avec un "solliciteur de procès", dénommé Duretête. Pourtant, il semble surtout avoir outrancièrement joué double jeu ou avoir pour le moins abandonné la cause en temps opportun puisqu'il fut considéré comme un soutien par les deux camps et a reçu à quelques semaines d'intervalles des louages tant du roi que du prince de Condé pour le rôle qu'il avait joué. Duretête fut exécuté.

Raymond Cleirac, quant à lui, avait fui en Espagne où il s'engagea au service du roi contre le roi de France,en 1652.

|

|

1675

|

|

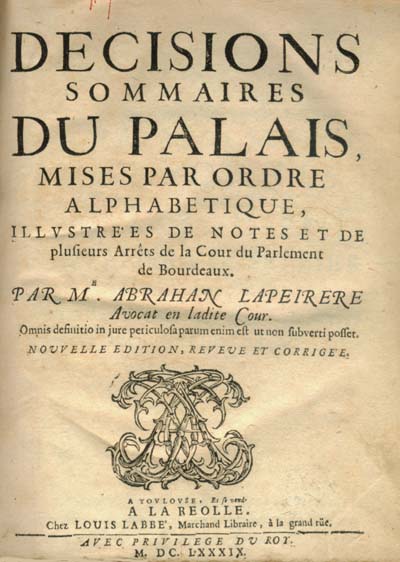

Abraham Lapeyrère, publie pour la première

fois, ses Décisions sommaires du palais,

considérées comme une simple compilation qui mais qui fut selon Bernadau, « le répertoire de jurisprudence

locale le plus consulté dans le temps ». Au point qu’il en parut six éditions successives, à Toulouse en 1689, et à Bordeaux juqu’en 1807.

|

|

|

Dès la seconde moitié du XVIIème siècle, le

barreau comptait plus de cent cinquante avocats inscrits, organisés autour

de leurs Syndics, choisis dans une liste de six membres, composée de trois

anciens et de trois jeunes inscrits au barreau. Il comprenait plus de deux

cents membres en 1611, s'il on en croit François de Bonalgues. Les Plaidoyers

et actions graves et éloquentes de plusieurs fameux

advocats dit Parlement de, Bordeaux

que fit le libraire-imprimeur Gilbert-Vernoy, en 1616, contient des plaidoyers d'avocats

demeurés fameux du XVIIème siècle, parmi lesquels outre Jean de Ponthelier et Clément

Tillet, François de Bonalgues, Jean de Poitevin, Jean de Malvyn, François

de Roquette, qui rima en 1621 des Quatrains moraux et une Ode

au cardinal de Sourdis. Il convient de leur adjoindre Daniel de Prièzac,(1590 - 1662) élu

membre de l'Académie française en 1639,.Denis

de Vielbans, auteur de plusieurs ouvrages juridiques dont un paru sous un

titre fort curieux ; Miroir des familles, dans lequel chaque particulier,

tant des Ecclésiastiques, que la Noblesse & du tiers Estat pourra voir

& reconnoitre le rang qu'il doit tenir avec les prérogatives, honneurs,

& preferences qui luy doivent être attribuées.., avec un traité très

curieux de l'origine de nos roys, directement depuis Pharamond jusques à

présent (1673)..

Déjà une première dynastie du

barreau parcourt le siècle : une première dynastie du barreau parcourt le

siècle : François, Jacques puis Jean de Fonteneil, tour à tour syndics

et Jurats.

|

L' "Age d'or" classique

De l'Age d'or économique du XVIII ème siècle, date l'éclosion d'un nouveau Barreau et d'une période faste sans précédent.

|

1708

|

Montesquieu avocat.

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, licencié en droit le 12 août 1708, est reçu le 14 août, avocat au Parlement de Bordeaux. Cinq ans plus tard, après la mort de son père (15 novembre 1713), il deviendra conseiller au Parlement de Bordeaux, en 1714, puis héritera deux ans après de la charge de Président à mortier de son oncle (1716).

|

|

|

1709

|

|

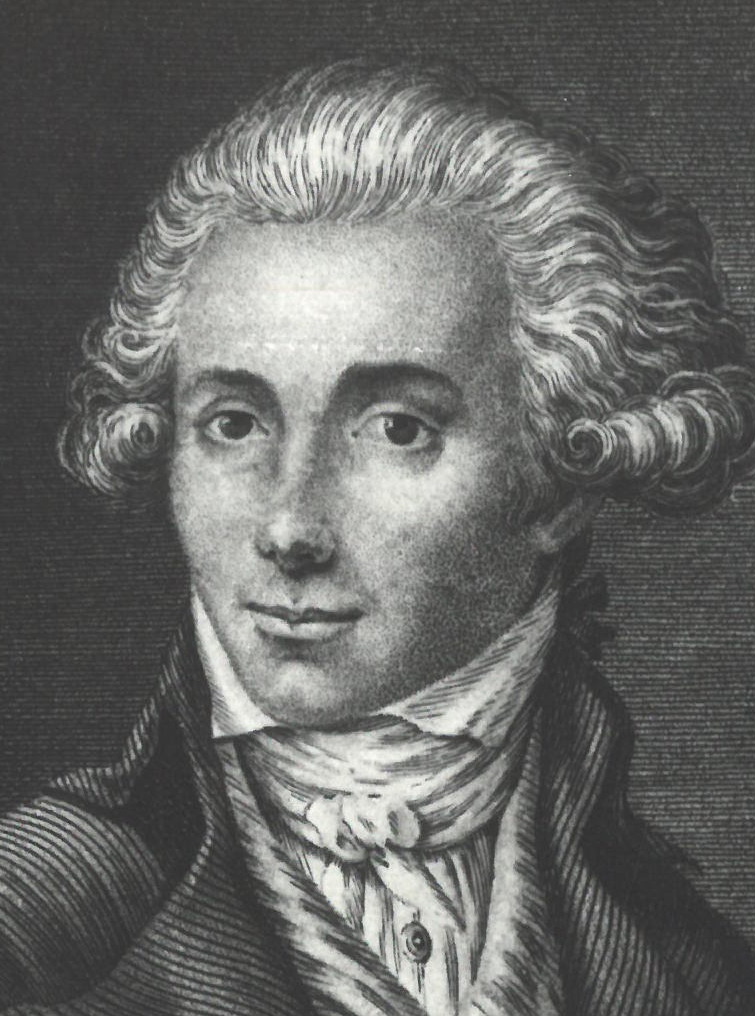

Naissance de Jean de Sèze, le 1er septembre 1709 à Saint-Émilion.Chargé de soutenir un procès devant le Parlement de Bordeaux, Jean de Seze s'inscrit au barreau de Bordeaux, en 1737 où il s’installe définitivement en 1739.

Défenseur de l’ordre et de la religion, il devient notamment, dans un célèbre procès en 1762, le défenseur des Jésuites que le gouvernement voulait réformer et que le Pape déclarait, de son côté, irréformable.

En 1763, il refusa d'accepter les fonctions de jurat de Bordeaux, que lui

proposait le Maréchal de Richelieu en préférant se consacrer exclusivement à " l'exercice et à l'emploi de sa profession

". Lors de l'instauration des parlements Maupeou en 1771, Jean de Seze tenta de convaincre le barreau de ne pas refuser de plaider» avant de connaître les dispositions de la nouvelle magistrature».

Mort en janvier 1777, il a pu assister au premier succès de son

quatrième fils, Raymond dit Romain, dont la gloire allait éclipser la sienne.

|

|

1711

|

Naissance de Joseph Duranteau dit "le Grand" (1711-1790). Il sera le dernier Doyen de l’Ordre de l’Ancien régime.

|

|

1723

|

Pierre Dupin (1681-1746), originaire de Tartas, est reçu avocat à Bordeaux mais, le premier président lui "ayant donné qulques sujets de mortifications"(Lamothe), il quitte le barreau en 1725 pour se consacrer à une nouvelle rédation des coutumes et publie en 1728 chez Etienne Labottière une Edition du Commentaire d'Automne puis une véritable table analytique rendant accessible les commentaires de Ferron et d'Automne., la Conférence de toutes les questions traitées par M. de Ferron, par ordre alphabéthique, avec le Commentaire de M. Bernard Automne", parue après sa mort en 1748 chez l'imprimeur J.B. Lacornée.

.

|

|

1749

|

En 1749, à la suite d’une sanction contre un avocat qui avait plaidé contre un magistrat de la Cour, le barreau décide que les syndics seraient supprimés, et qu'à l'instar du barreau de Paris, celui de Bordeaux placerait à sa tête un bâtonnier. Le premier bâtonnier élu est Me Grenier, qui fut chargé par la Compagnie de se rapprocher du Parlement, et d'obtenir que la décision de justice qui avait atteint leur confrère fût enfin rabattue. Mais, mais.en décembre de la même année1749, le Premier Président fit connaître à Me Grenier que la Cour n'entendait rien changer aux usages établis, et que les choses se passeraient à la prochaine renrée comme par le passé.

.

|

|

1750

|

En janvier 1750, sur les réquisitions du procureur général, le Parlement annule la délibération prise par les avocats, et refuse aux avocats le droit d'organiser leur Compagnie sur. le modèle de celle de Paris en mettant un bâtonnier à sa tête.

Durant dix huit mois, la crise se compliquant de questions de politique et de personnes jusqu'à paralyser l'administration même de la ville.L'intendant Tourny prit fait et cause pour le Parlement contre les avocats, et son attitude ouvertement hostile ne contribua pas peu à brouiller davantage des cartes déjà si mêlées. La jurade fut accusée de favoriser et d'entretenir la révolte de la Compagnie.

|

|

1752

|

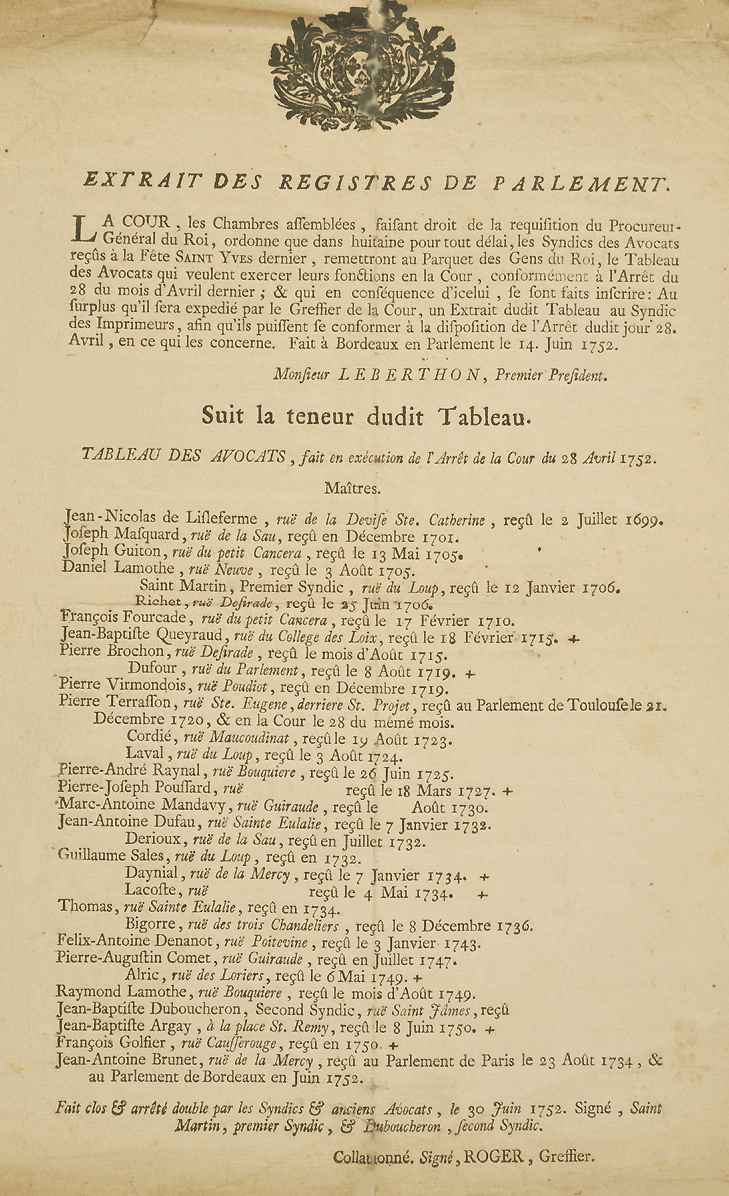

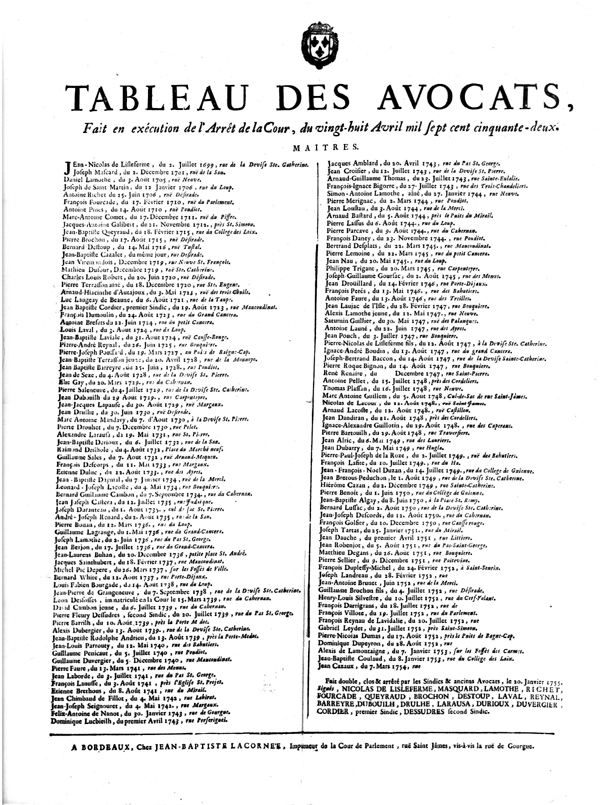

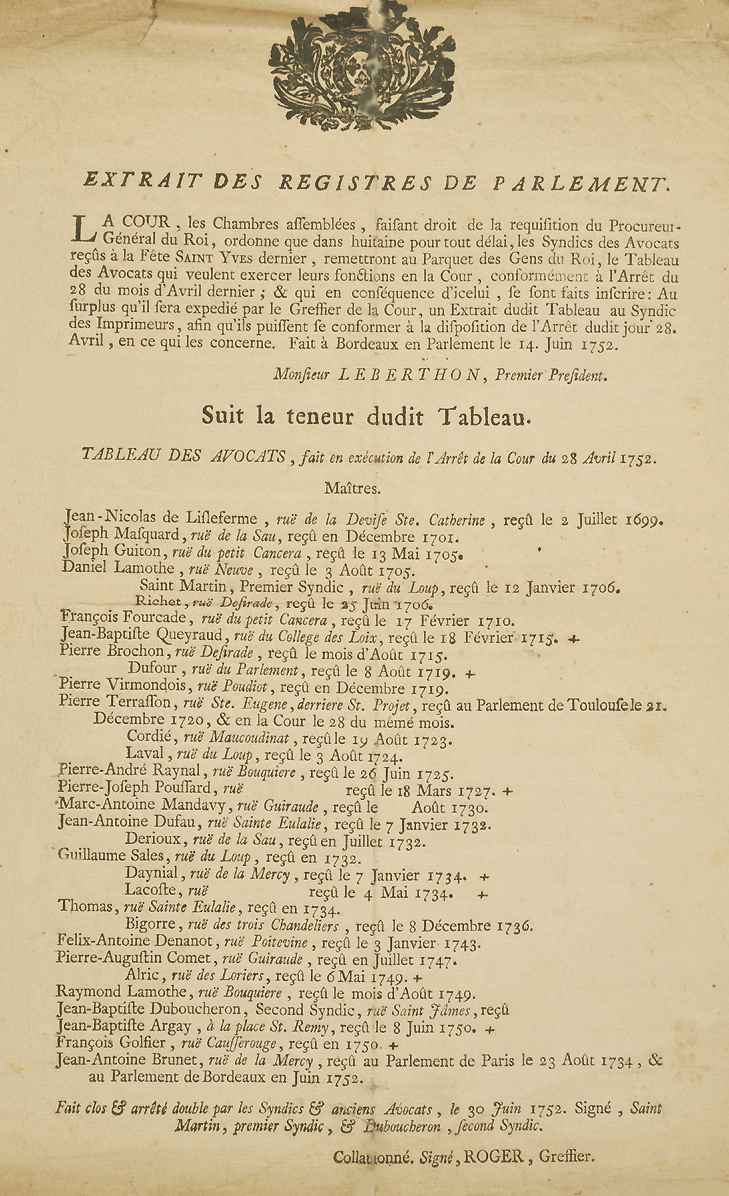

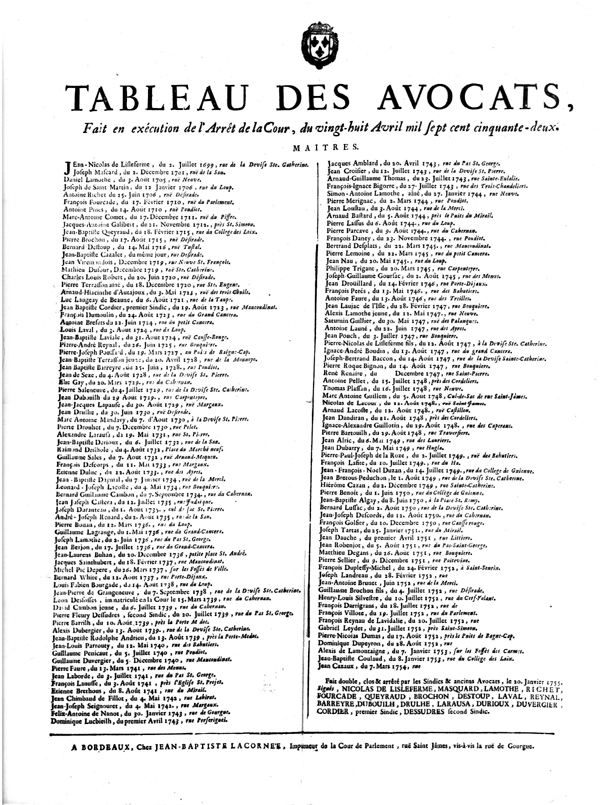

Le 28 avril 1752, un arrêt de la Cour exigea que les avocats qui désiraient exercer leurs fonctions "en la Cour" se fassent inscrire sur un remis au parquet des Gens du Roi. Le 2 juin 1752, une assemblée générale de l'Ordre délégua six avocats qui firent soumission au premier président et le lendemain, tous les avocats revinrent à l'audience. Trente deux avocats se firent inscrire sur le Tabeau arrêté le 30 juin 1752 par les deux syndics Saint Martin et Duboucheron.

Le "Doyen" est alors Jean-Nicolas de Lisleferme qui a plus de cinquante annéee d'exercice professionnel depuis 1699. Le magistère du premier bâtonnier de Bordeaux n'aura duré que dix-huit mois.

L'institution des syndics va se perpétuer jusqu'en 1790, époque où l'Ordre sera supprimé.

Selon le tableau arrêté le 13 janvier 1754, le barreau se compose de 123 avocats et de 143, l'année suvante.

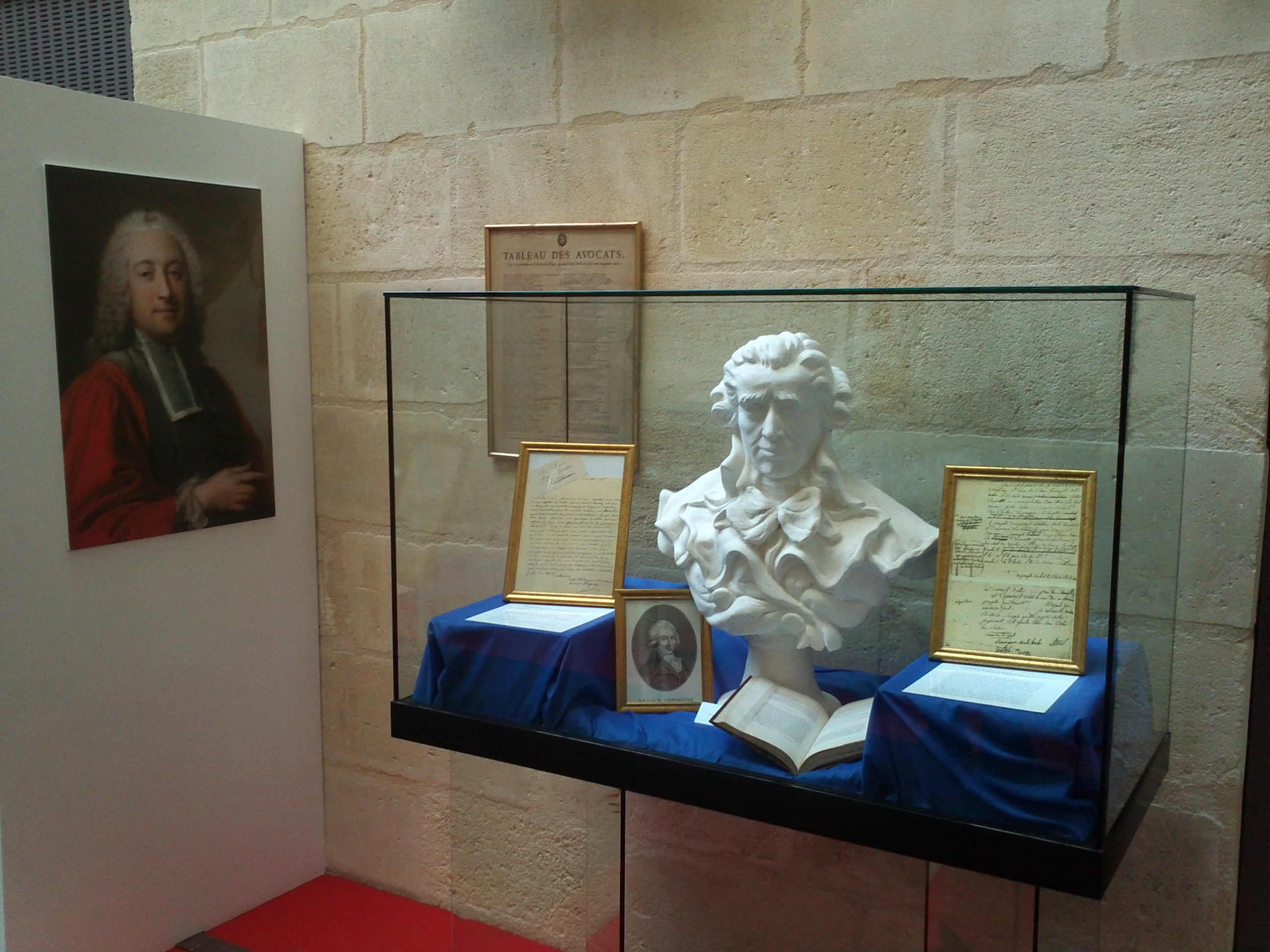

Le Tableau des avocats Le Tableau des avocats

|

|

|

|

|

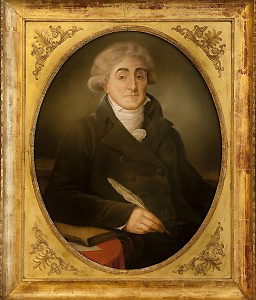

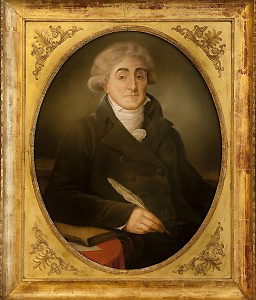

Le 4 juillet 1752,Guillaume Brochon (1729-1814), prête serment devant le Parlement.Dans sa deuxième moitié, le XVIIIème siècle a consacré outre les talents de Jean de Sèze et de Joseph Duranteau, dernier Doyen de la Compagnie de l'Ancien Régime, celui de Guillaume Brochon, juriste de haute lignée en même temps qu'archétype déontologique. Tous trois représentent à la fois le Barreau classique à son apogée, avec ses traditions intangibles, et sa paisible évolution dans une ville parlementaire.

Ce premier " Triumvirat " (auquel il faut ajouter un quatrième, Martignac père), a régné sur le Barreau de Bordeaux jusqu'à l'aube de la Révolution, assurant même, par sa descendance judiciaire, une continuité, qui pour de Sèze et Brochon, devait atteindre notre siècle.

|

Le tableau des avocats arrêtés le 20 janvier 1755, comporte 143 inscrits.

|

1755

|

Dominique Garat dit « Garat-Ainé » (1735-1799).

|

Inscription au barreau de Dominique Garat dit « Garat-Ainé » (1735-1799).

Né à Ustaritz en 1735, il signera « Garat Ainé » jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui encore il est trop souvent confondu avec son jeune frère Dominique-Joseph Garat dit « Garat-Cadet » ou « Garat-le Jeune » (1749-1833), qui eut sans doute une carrière plus illustre encore que la sienne, et fut Ministre de la Justice, puis de l’Intérieur, mais ne fut jamais avocat à Bordeaux.

Avocat au Parlement de 1755 à 1788, Dominique Garat fut à Bordeaux, pendant trente ans, un des avocats les plus occupés et les plus recherchés de son temps.

C'est lui, accompagné de vingt-cinq de ses jeunes Confrères, qui fut chargé d'adresser au nom des avocats un compliment au premier Président Le Berthon, lors du rétablissement du parlement en mars 1775. Il fut élu syndic de la Compagnie des avocats en 1785.

Mais dès 1788, il s'éloigna du barreau pour se consacrer à sa fonction de député du Labourd. Il apparaît pour la dernière fois sur le tableau de l’année 1788, à l’adresse de son cabinet d'avocat à Bordeaux, rue Désirade (aujourd’hui Rue Buhan), où est né son fils, le célèbre ténor Pierre Garat (1762-1823), auteur de la fameuse romance citée dans le livret de la Fille du Régiment de Gaetano Donizetti. Il y figure encore aux côtés de jeunes confères inscrits plus récemment, Gensonné (1777), Guadet (1779) et Vergniaud (1781), dont le gloire s'apprête à dépasser la sienne.

|

|

1768

|

Alexis et Delphin de Lamothe, (1725-1781) entreprennent une nouvelle édition des Coutumes du ressort du Parlement de Guienne. Ils sont les fils de Daniel Sanfourche, seigneur de Lamothe (1683-1763), admis au barreau le 3 août 1703 où il fut célébré jusqu'à sa mort comme « l'Oracle et l'Ornement de la Compagnie » en raison de son habileté, de sa probité, et de son désintéressement étaient cités par ses contemporains. En deux volumes publiés à une année d'intervalle, ils entreprennent à nouveau, dans le prolongement de Ferron, Automne, ou Dupin, le vaste travail de compilation des onze coutumes du ressort qui avait occupé les premières années du XVème siècle. Mais avec plus de rigueur et de précision que leurs prédécesseurs, leur méthode consistant à remonter aux sources et à mettre en perspective la coutume au regard des événements, des mœurs ou des faits du temps.

|

|

|

1787

|

|

A la veille de la Révolution, François de Salviat, conseiller au Présidial de Brive, publie, en 1787., à Paris, chez le libraire Buisson, La jurisprudence du Parlement de Bordeaux, avec un recueil de questions importantes agitées en cette cour et les arrêts qui les ont décidées (Cliquer ici pour lire l'ouvrage)

, qui répertorie les attestations du barreau., actes par lesquels les avocats du Parlement, convoqués par. les syndics de la Compagnie, authentifient un point de la jurisprudence. Le recueil témoigne de l'importance dans tout le ressort du Parlement du rôle des avocats du barreau de Bordeaux. Toutes les questions traitées dans le recueil sont assorties d'attestations des syndics de la Compagnie des avocats.

Les consultations ont pour signataires les avocats les plus en vue du temps : Castelnau, Gilet de Blaze, Le Doulx, Beaune, Fortin, Mascard, Fourcades, Pasquet, Bigarre, Terrasson, Galibert, Brochon, de Brezetz, Bouquier, Dumat, Destoup, Déjean, Cazalet, Tournaire, Dumoulin, Belliquet, Fonfrède, Fortin et Dumoulin jeune.

|

Cinq avocats bordelais pour " le jugement de l'Histoire "

|

1781

|

Inscription au barreau de Bordeaux de Pierre-Victurnien Vergniaud (1753-1793). Il y plaidera jusqu’à 1791. Avec Arnaud Gensonné (1758-1793) et Marguerite-Elie Guadet (1758-1794), ils vont donner leur nom aux " Girondins " de la Révolution française et formeront le célèbre " Triumvirat de la Gironde ". En réalité, eux aussi, seront quatre avec Jean-Antoine Laffargue de Grangeneuve (1751-1793).

|

|

1784

|

|

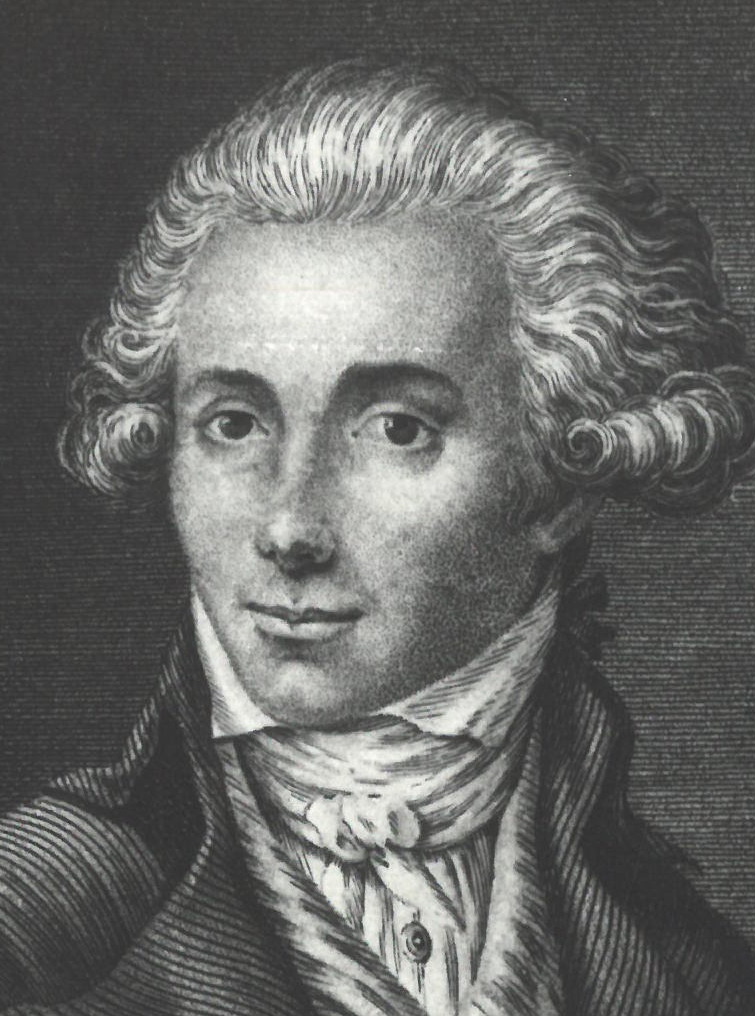

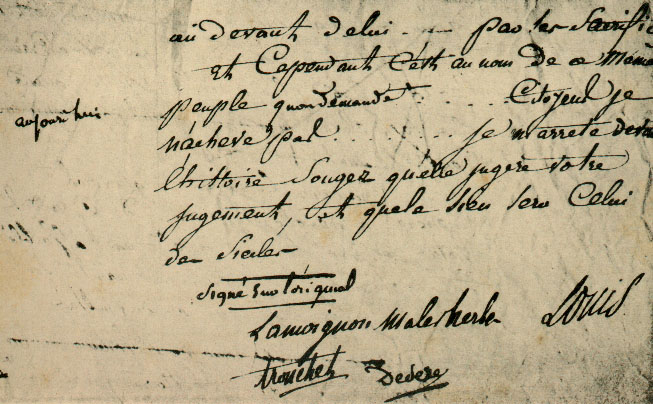

En mars, Raymond dit Romain de Sèze, fils de Jean, (1748-1828) quitte le barreau de Bordeaux pour celui de Paris. Il plaidera en faveur de l’une des filles d’Helvétius, dans l’affaire du collier de la Reine et obtiendra, en 1789, l’acquittement du baron de Besenval, accusé de haute trahison. Le 26 décembre 1792, il sera l’un des avocats de Louis XVI devant la Convention. Arrêté après le procès du Roi, de Seze recouvra sa liberté au 9 thermidor. « Son éternel honneur sera d'avoir été associé à l'événement le plus tristement religieux de notre Révolution », a dit de lui Prosper de Barante.

Né à Bordeaux le 26 septembre 1748, il avait prêté serment à dix-neuf ans devant le Parlement de Bordeaux et avait été inscrit au tableau en 1771. Fervent royaliste, il sera comblé d’honneur par le roi Louis XVIII. En 1815, il est nommé président de la Cour de cassation et pair de France. Il est élu à l'Académie française le 22 mai 1816 et fait comte le 31 août 1817.

|

|

1790

|

Suppression des Ordres. Instauration des " défenseurs officieux ".. Lorsque le 30 septembre 1790, les scellés sont apposés sur le palais de l'Ombrière, en vertu du décret des 6 et 7 septembre 1790, le Parlement disparaît. Mais en vérité, depuis juillet 89, « le parlement n’existait plus » (O’Reilly).

|

|

1791

|

En octobre 1791, quatre anciens avocats au parlement sont élus pour représenter le département à l’Assemblée législative: Vergniaud, Guadet, Gensonné et Grangeneuve. Ils allaient devenir, pour l’histoire, les « Girondins », météorites politiques, dévorés à leur tour en moins de deux années, par la Révolution.

|

|

|

|

|

Vergniaud

|

Gensonné

|

Guadet

|

|

1792

|

|

Le 26 décembre 1792, dans la Salle du Manège, Romain De Sèze, modifie sa péroraison à la demande de Louis XVI, s'écriant : « Je cherche parmi vous des juges et je ne vois que des accusateurs. » Le défenseur du roi, s'adresse aux députés de la Convention, et notamment à Vergniaud dont il fut l'ami à Bordeaux et dont le vote est déterminant : Citoyens, je n'achève pas.. je m'arrête devant l'Histoire ; songez quelle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles. (Vergniaud, Gensonné et Guadet voteront la mort du roi (avec l'appel au peuple). Grangeneuve ne la vota pas. Président de la Convention au jour du verdict., c'est Vergniaud lui-même qui lira l'arrêt de mort de Louis Capet.)

|

|

1793

|

En octobre : Vergniaud, Gensonné, sont guillotinés à Paris, dix mois à peine après l'exécution du roi. Grangeneuve est guillotiné à Bordeaux en décembre.

|

|

1794

|

Guadet est guillotiné à Bordeaux, le 19 juin 1794, la mort du dernier des quatre marque la fin de l'épopée girondine. Lorsque survient Thermidor, le Barreau de Bordeaux a été deux fois décimé. Vingt-huit de ses membres sur les cent cinquante qu'il comptait en 1790 ont péri sur l'échafaud.

|

|

1800

|

En 1800, le Barreau ne comptait plus que 8 défenseurs officieux qui coexistaient avec les avoués - d'anciens magistrats ou avocats - dont le statut fut modifié par la Réforme des auxiliaires de justice du Consulat, qui fit d'eux

des officiers ministériels en nombre limité, astreints à résidence, ne pouvaient postuler et plaider que devant le siège où ils étaient inscrits, étaient enfin soumis au contrôle du Procureur.

A partir de 1802 cependant, on voit réapparaitre des Hommes de Loi portant la robe. La Loi du 22 Ventôse An 12 (13 mars 1804) ressuscite dans son article 29 le tableau des Avocats exerçant près les Tribunaux. Les Avocats sont donc officiellement rétablis, mais non les Ordres.

|

Restauration des Ordres et barreau de la Restauration.

|

1804-1806

|

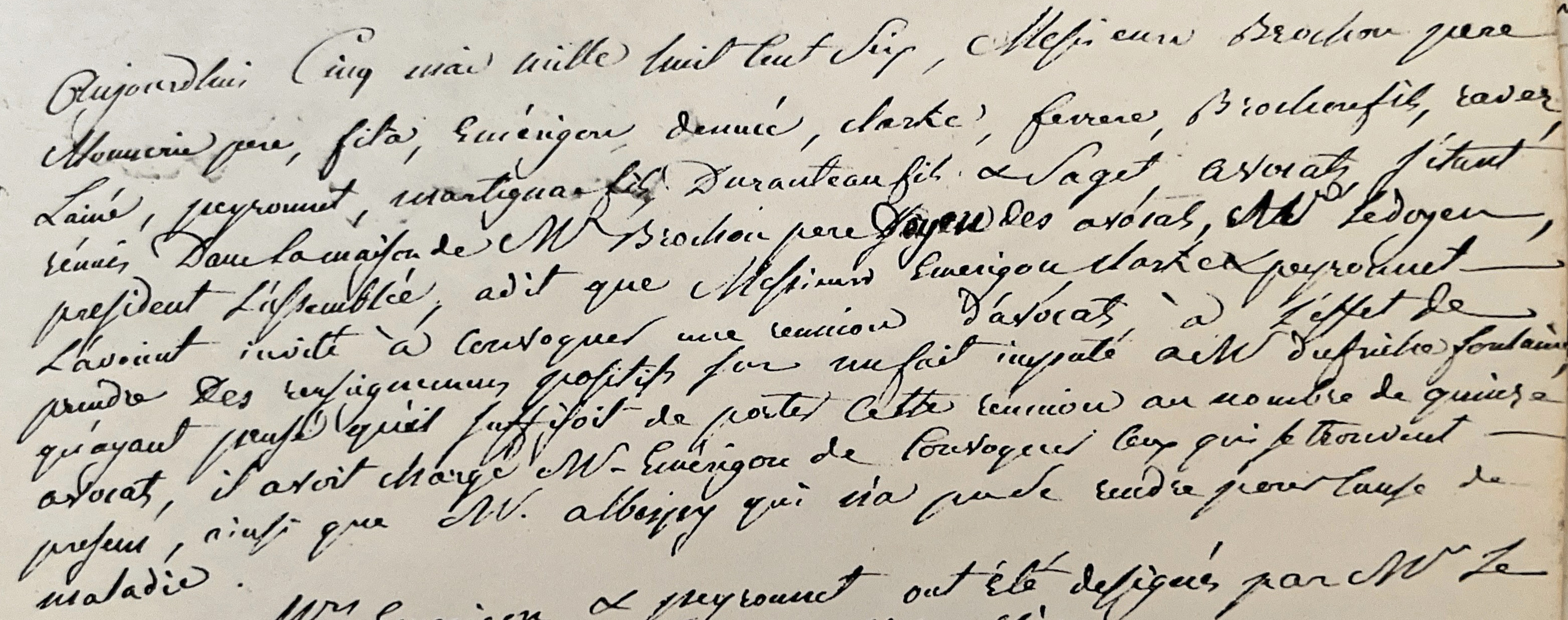

Autour du patriarche Guillaume Brochon, création spontanée d'un ordre de pur fait, seize ans après sa disparition : délibérations, mesures disciplinaires d'ostracisme et requêtes collectives au Grand Juge, Ministre de la Justice.Spontanément, à partir de 1804, des avocats se réuniront autour des plus anciens, au domicile de Guillaume Brochon (le doyen d'âge), place Puy-Paulin et quatre ans avant la réorganisation officielle de leur profession sous l’Empire (1810), ils établiront à nouveau leur Tableau annuel en conservant jalousement leur ordre de réception devant ce que l’on appelait alors… le « ci-devant Parlement ».

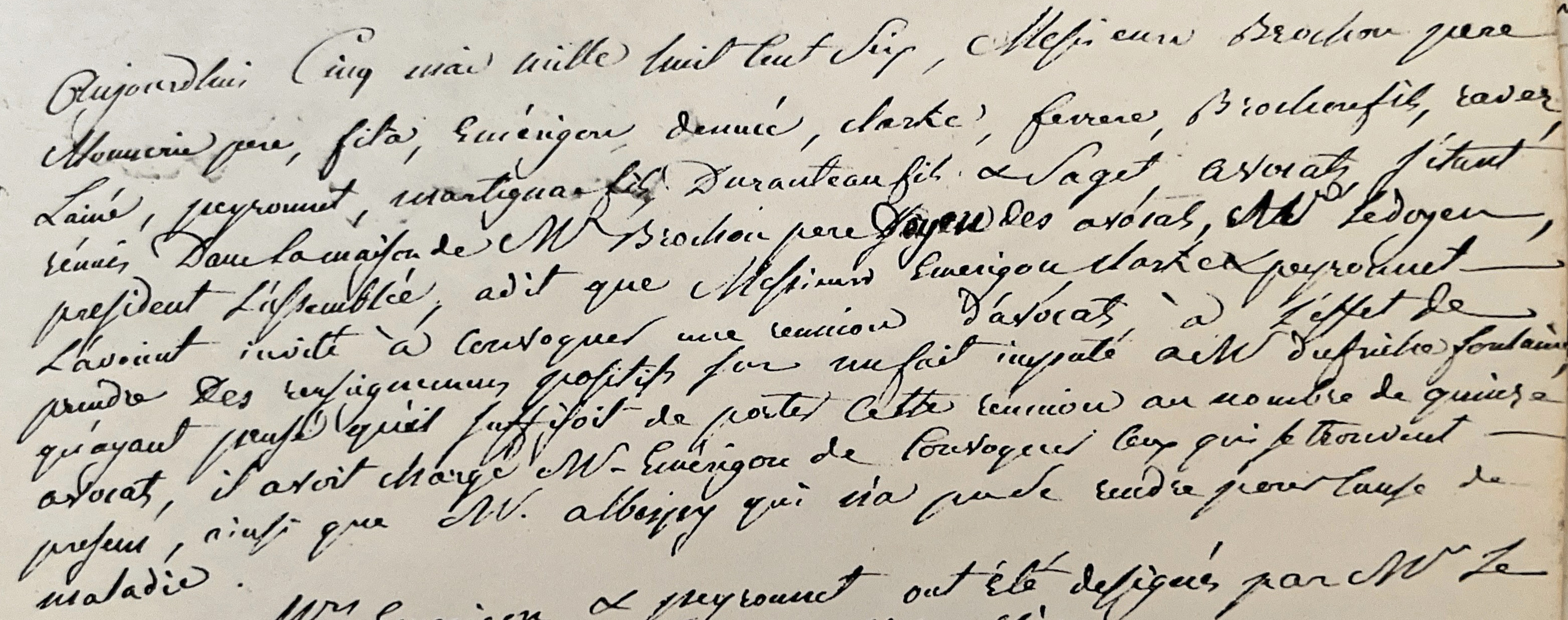

Au nombre des premiers à la réunion du 5 mai 1806 autour de Guillaume Brochon, figuraient Lainé, Ravez, Martignac,fils, Peyronnet mais aussi Ferrère, Duranteau,fils et de Saget.

|

|

1811

|

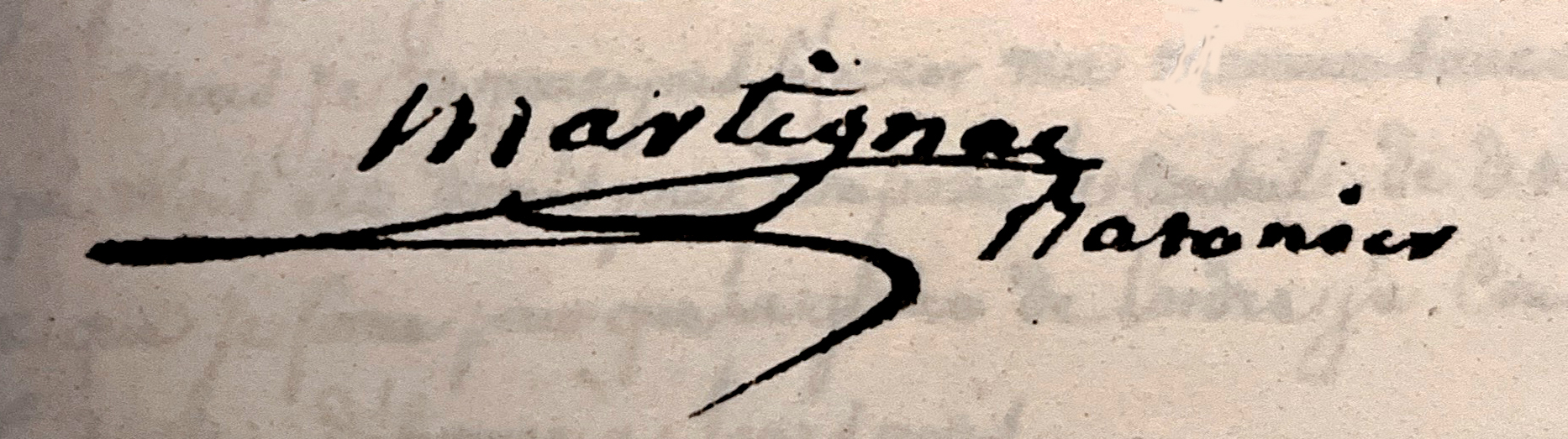

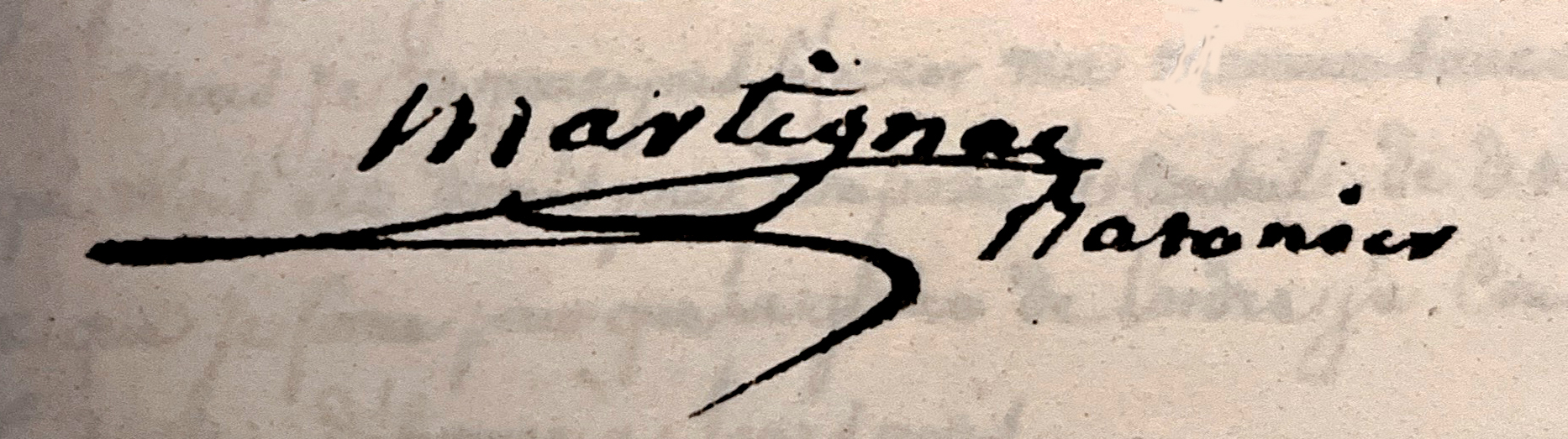

Jean Léonard Gaye de Martignac (1742-1820)

|

Le décret du 18 décembre 1810 restaure les Ordres.

En 1811, l'ancienne "Compagnie" devient l'Ordre des Avocats. Bien que réorganisé, l'Ordre ne retrouve pas ses effectifs de la veille de la Révolution : soixante-sept, soit un peu plus du tiers des cent soixante avocats figurant en 1789.

Guillaume Brochon, qui a prêté serment devant le parlement le 4 juillet 1752, laissait alors à J. Léonard Gaye de Martignac (1742-1820), dit Martignac père, qui avait prêté serment devant le même parlement en 1765, l'honneur de devenir le premier Bâtonnier du Barreau de Bordeaux sur désignation du Procureur général près la Cour Impériale.

Le 27 août 1811, Martignac prononça devant l'Assemblée générale de l'Ordre, un discours où il rend hommage à Guillaume Brochon, qui trop âgé pour accepter les fonctions de bâtonnier, s'est récusé, en osant ces mots : « Quand je compare l'ascendant irrésistible qu'il a acquis par les vertus de son cœur, et l'étonnante organisation de sa tête avec les faibles moyens que la nature m'a donnés pour atteindre à un degré de considération qui approche de celui dont il jouit, je m'effraie de l'obligation de le remplacer. »

Liste des bâtonniers de l'Ordre depuis 1811. Liste des bâtonniers de l'Ordre depuis 1811.

|

|

1814

|

Le 12 mars 1814, Bordeaux fief légitimiste, s'offre aux avants-gardes des armées de Wellington et au Duc d'Angoulême, neveu du futur Louis XVIII. Sans guère attendre, le Barreau par la voix du Bâtonnier Denucé proclame son indéfectible fidélité aux Bourbons, sans s'en départir lors des Cent-Jours, s'érigeant ainsi en creuset du personnel politique de la Restauration.

|

|

Joseph Lainé (1767-1835)

|

Martignac,fils (1776-1832)

|

Denis Peyronnet (1778-1854)

|

Auguste Ravez (1770-1847)

|

|

1815

|

Ils ont participé dès 1806 à la reconstitution d'un Ordre des avocats Bordeaux, avant de s'engager au service de la Restauration :

Joseph-Louis Lainé (1767-1835), inscrit au tableau en 1789, député de la Gironde en 1808 , élu Président de la " Chambre Introuvable " en 1815 , puis nommé Ministre de l'Intérieur.

En 1821, Pierre-Denis Peyronnet, (1778-1854), inscrit au barreau à partir de 1804, garde des Sceaux, Ministre de la Justice (Il le restera jusqu'en 1828).

En 1828, Martignac fils,(1776-1832), inscrit au barreau à partir de 1804, donne son nom, entre Villèle et Polignac, à un gouvernement de Charles X.

En 1830, Peyronnet, devenu Ministre de l'Intérieur depuis 1829, dans le cabinet Polignac, signe les " ordonnances scélérates " de Juillet 1830, qui scelleront le sort de Charles X.

Auguste Ravez (1770-1849), après avoir été arrêté pendant la Terreur à Lyon, pour s’inscrire à Bordeaux en décembre 1792, il sera élu le bâtonnier en 1819, alors qu'il a succedé à Lainé à la présidence de la Chambre des députés, du 11 décembre 1818 au 24 décembre 1823 puis du 31 mars 1824 au 5 novembre 1827. Nommé sous-secrétaire d’État à la Justice du 16 avril 1817 au 11 décembre 1818, il devint le Premier Président de la Cour royale (c'est-à-dire d'Appel) de Bordeaux de 1824 à 1830. Pair de France en 1829, lors de l'avènement de la Monarchie de juillet, il refuse de prêter serment à la Charte par fidélité à la branche aînée des Bourbons. Il revient alors au barreau de Bordeaux, en exerçant les fonctions de jurisconsulte en son hôtel du 39 (aujourd'hui 79) de la rue du Loup, où ses fils sont avocats, depuis 1829, sans toutefois plaider devant les magistrats dont il avait été le chef. Il redemandera son inscription au tableau de l'Ordre en 1848 et sera après la révolution de 1848, l'un des trois députés;s légitimistes élus en Gironde jusqu'à sa mort le 3 septembre 1849.

La tradition ultra royaliste demeurera suffisamment ancrée pour que le Barreau engendre avec constance des députés légitimistes jusqu'au début de la IIIe République.

|

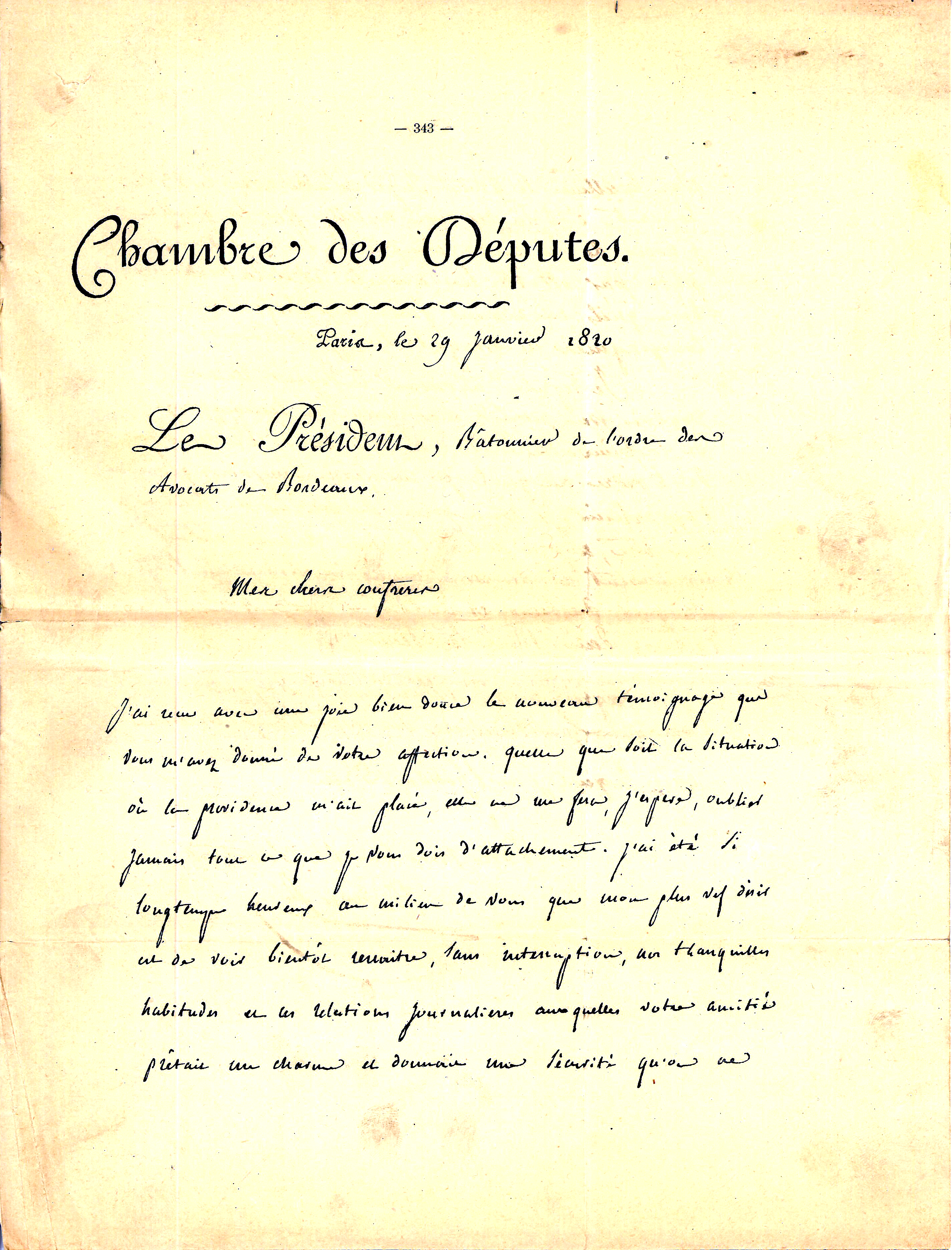

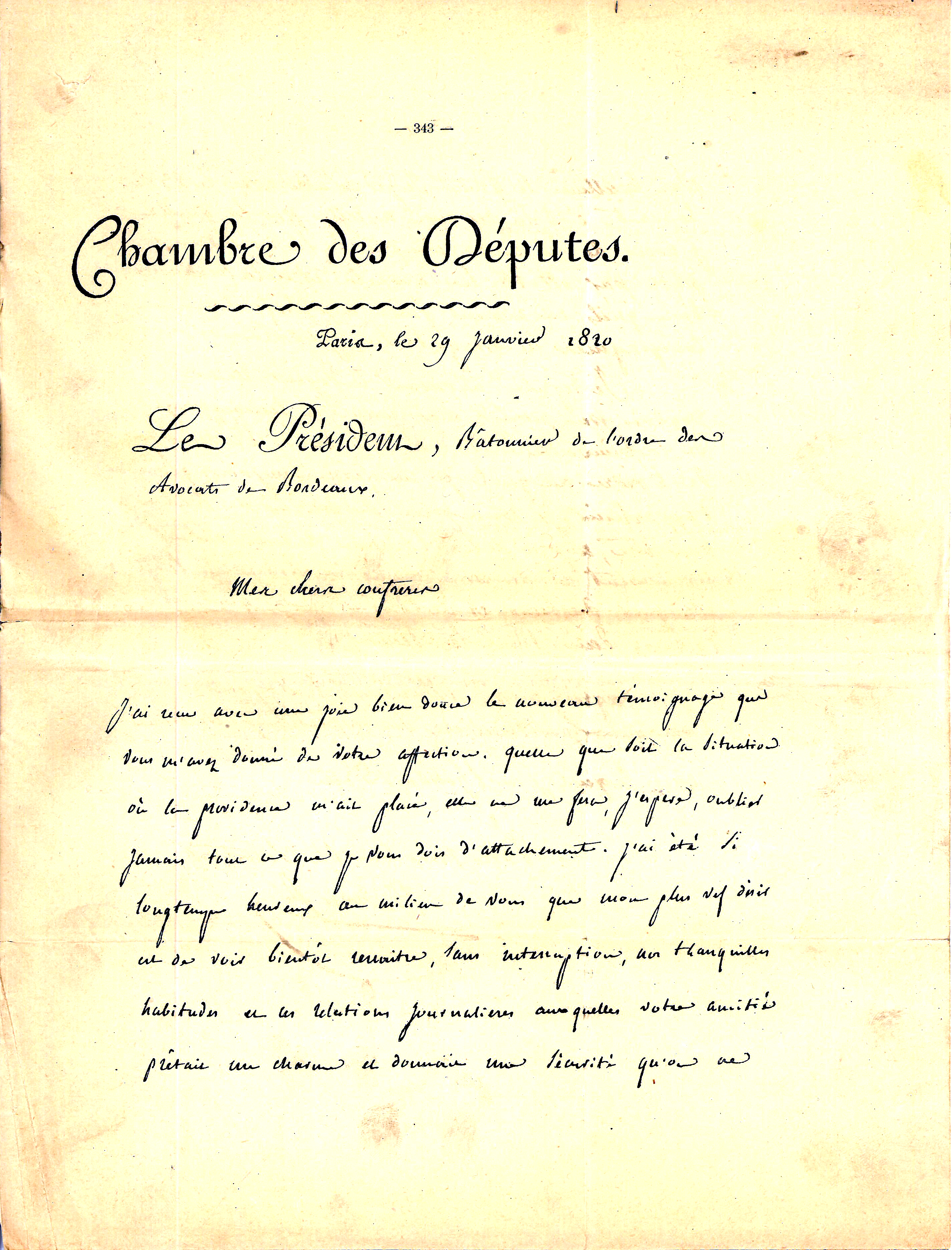

Élu président de la Chambre des députés le 11 décembre 1818, Auguste Ravez allait être élu l'annèe suivante, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux.

Il rajoute à l’en-tête du papier-a-lettre de la Chambre des députés, la mention de son titre : «Le Président, bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux».

Il écrit dans lettre adressée à ses confrères, le 29 janvier 1820 : J'ai été si longtemps heureux au milieu de vous que mon plus vif désir est de voir bientôt renaître , sans interruption, nos tranquilles habitudes et les relations journalières auxquelles votre amitié pretait un charme et donnait une sécurité qu’on ne trouve pas dans les liaisons passagères que forme la politique. »

|

|

1824

|

1824 : La conférence du stage.

Treize avocats stagiaires adressent au Bâtonnier Louis Brochon, dit "Brochon jeune", une demande le priant d'instaurer des "conférences du stage".

Lire : La conférence du stage. Lire : La conférence du stage.

|

|

|

" Il n'y a pas de barreau bordelais " se risquait à écrire Paul-Ernest de Rattier, en 1857. Son ouvrage s'appelait, il est vrai : "Bordeaux n'existe pas ". A Bordeaux, comme ailleurs, le barreau existe. Il est même pluriel. Et, en tous les cas, duel. Deux traditions anciennes s'y sont toujours affrontées. Partagées entre un courant conservateur, qui sait tendre à l'extrême, et une minorité tournée vers le mouvement, bien présente mais condamnée aux seconds rôles, à l'exception de quelques cycliques résurgences, comme en 1848, en 1879, ou en 1945. Sans doute est-ce la raison pour laquelle l'ordre y est plus rigoureux qu'ailleurs, tandis que le mouvement n'y progresse qu'à pas comptés et de façon gourmée. Usuellement la tradition première y prend le pas sur la seconde, qui n'émerge que par soubresauts, comme par accident, avant de retourner à l'ombre pour de longues périodes. Passéistes et novateurs y coexistent dans une promiscuité qu'adoucit sinon la confraternité, du moins une commune croyance aux valeurs de la défense. En cela, le barreau du XIXème siècle n'est différent ni de celui des époques précédentes, ni de celui du siècle à venir.

|

|

1837

|

Parution de la 1ère édition de l’ « Histoire

de Bordeaux depuis 1635 » de Pierre Bernadau (1759-1852)

("Bernadeau" au Tableau de l'Ordre) contenant des notices inédites sur les avocats de son temps. Avocat,

écrivain, annaliste, Bernadau restera une des personnalités les plus

controversées du barreau de Bordeaux. Inscrit au Tableau en 1789, il ne figura plus dans les registres au-delà de l'année 1811.

Ecrivain prolixe

et souvent féroce, il est l’auteur d'Annales dénommées "Tablettes" commencées au début de la Révolution,

chronique au jour le jour de la Révolution fourmillant de détails plus ou moins exacts et de

jugements impitoyables. Aucune étude de la Révolution à Bordeaux ne peut

éluder cette source dont le manuscrit a été acheté par la Bibliothèque de la

Ville en 1860.

Très attaché à

sa profession d'avocat, même s'il l'exerça peu, il signait les ouvrages de son titre, à l’exception d’un seul « l’Almanach des plaisirs ou

répertoire nouveau des jolies femmes de Bordeaux vouées au plaisir public...

» signée du pseudonyme de "Paillardini". Mais, pas plus que les auteurs du célèbre « Tariffa delle puttane di Venezia, trois siècles plus tôt, il n'en accepta la paternité. Il a tout fait pour égarer les soupçons non seulement en dénigrant avec ostentation l’éditeur de l’ouvrage mais surtout en accusant d'en être les auteurs, deux avoués au tribunal de la ville, Bayle (qui habitait cul de sac des Argentiers) et Mérigot (rue de la Devise ste Catherine). Ce qui pourrait indiquer que l’ouvrage est issu d’une écriture comme d’expériences à plusieurs mains.

.

|

|

|

1817

|

Charles-Aimé Roullet (1769-1847)

Inscrit au barreau 1790, élu Bâtonnier, pour la première fois en 1817, il fut un des huit membres du premier conseil de l’ordre qui suivit la restauration des Ordres, aux côtés de Martignac père, Brochon, Emérigon, Lainé, Ferrere...Il siégea à nouveau pendant une décennie au conseil de l’ordre à partir de 1819 et jusqu’à son second bâtonnat en 1828-29. Il exerça ses fonctions avec une grande fermeté et exerca un magistère moral sur tous les jeunes acocats notamment Jules Dufaure.

Il quitta le barreau en 1830 car la Monarchie de Juillet le nomma premier président de la Cour royale de Bordeaux en remplacement de Ravez, légitimiste qui démissionna pour ne pas prêter serment à la branche d’Orléans. Il fut aussi conseiller général de la Brède de 1833 à sa mort en 1847.

Bien connu être un homme sensible aux arts et aux lettres, il avait réuni une collection de tableaux, de livres et de gravures que sa fille Élise a donné à la bibliothèque de Bordeaux ainsi que des papiers relatifs aux affaires qu'il avait plaidées.

|

|

|

1832

|

|

Jules Dufaure, (1798-1881), phénomène de longévité professionnelle et politique est élu Bâtonnier du barreau de Bordeaux, à trente-deux ans. Il exercera la profession d'avocat à Bordeaux de 1820 à 1852. Inscrit au barreau de Paris, il y sera élu bâtonnier de l'Ordre en 1862, trente ans après l'avoir été à Bordeaux.

Il accomplira un parcours sans précédent : Ministre en 1839, sous la Monarchie de Juillet, puis en 1848, sous la IIème République, membre de l'Académie française, en 1864, deux ans apres son bâtonnat parisien, sous le second Empire, Ministre de la Justice et deux fois été président du Conseil sous la IIIème République.

Il restera chef du gouvernement et Garde des Sceaux presque sans discontinuer de 1876 à 1879, ne démissionnant en décembre 1876 que pour reformer un gouvernement en décembre 1977. A sa mort en 1881, il léguera cinq mille francs au barreau de Bordeaux

Lire : Jules Dufaure, avocat au barreau de Bordeaux (1820-1852). Lire : Jules Dufaure, avocat au barreau de Bordeaux (1820-1852).

|

|

1841

|

Aurélien de Sèze (1799-1870) est élu Bâtonnier, pour la première fois.

Neveu de Romain de Seze, il fut admis au barreau de Bordeaux en 1820, qu’il quitta pour devenir substitut en 1823 puis avocat général en 1927. Mais, légitimiste intransigeant, il abandonna la magistrature, lors de l’accession au trône de Louis Philippe, en 1830, pour ne pas avoir à prêter serment à la branche d'Orléans et revint au barreau. Son talent y est bien vite reconnu et alors qu'il n'a que 32 ans, Auguste Ravez dit de lui : " Monsieur de Sèze a déjà mérité le nom qu'il porte".

Elu en 1848, député légitimiste à l'Assemblée constituante, puis réélu le 13 mai 1849, il devient vice-président de l'Assemblée législative. Lors du coup d'état du 2 décembre 1851, il est parmi les représentants qui protestent à la Mairie du Xe arrondissement (avec Berryer, Falloux, Barrot, Rémusat, Tocqueville... ), il fut emprisonné à la caserne du quai d'Orsay, puis à Mazas, d'où il est relâché huit jours après.

En 1851, Aurélien Desèze a quitté le Barreau de Bordeaux pour le Barreau de Paris, où il sera élu membre du Conseil de l'Ordre en 1862. Mais en 1865, il redemanda son inscription au Barreau de Bordeaux où il fut à nouveau Bâtonnier en 1868-1869. À cette occasion, il fut chargé de prononcer un des discours aux obsèques de Berryer, en 1868. Il mourut deux ans après, le 23 janvier 1870.

Il est demeuré célèbre pour sa fameuse rencontre avec Aurore Dudevant, mieux connue sous sous le nom de George Sand en 1825, à Cauterets dans les Pyrénées, qui devait donner naissance au livre de George Sand intitulée, "Le roman d'Aurore Dudevant et d'Aurélien de Sèze".

|

|

|

1863

|

Etienne-Guilhaume-Honoré Tessier, inscrit au Barreau en 1814, il y demeura pendant cinquante ans.

Après avoir longtemps plaidé, il se consacra "le reste de sa vie tout entier a ses travaux sur le contrat de mariage ".(Brazier) .

IL fut à deux reprises élu bâtonnier de l'Ordre en 1833-1834 et en 1857-1858.

Son Traité de la société d'acquêts, suivant les principes de l'ancienne jurisprudence du Parlement de Bordeaux, en 1829, lui valut une notoriété sans rivale. Il fut suivi du Traité sur la dot (1835), puis de Questions sur la dot (1852).

"Quand ce livre parut, le chaos qui enveloppait ces questions fit place à l'ordre et à la lumière, dans l'intérêt de tous", devait dire le bâtonnier Schroeder prononçant son éloge funèbre. Une deuxième édition précédée d'un Éloge par Ludovic Trarieux fut publiée en 1861.

Il fut membre du conseil de l'Ordre de façon continue pendant plus de 30 ans (de 1827 à 1863), avec seulement une interruption de 1844 à 1847. Àprès sa mort en 1863 , son nom fut donné à la rue Rue Figuières, où était installé son cabinet depuis 1832.

Bibl. - L. TRARIEUX: Éloge de Tessier (1864).

|

Honoré Tessier 1791-1863.

|

|

1846

|

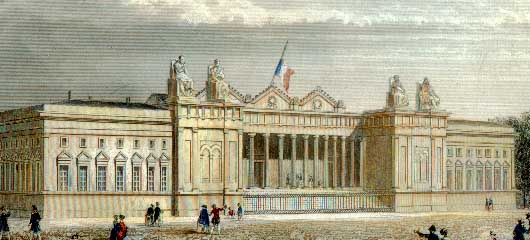

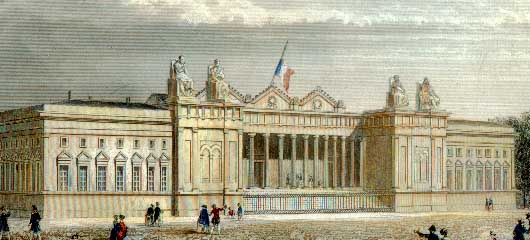

Inauguration du Palais de Justice. Il abritera la Cour d'Appel, le Tribunal Civil (qui deviendra le Tribunal de Première Instance puis de Grande Instance) et d'autres juridictions.

|

Le Palais de Justice de Bordeaux inauguré en 1846.

|

1848

|

|

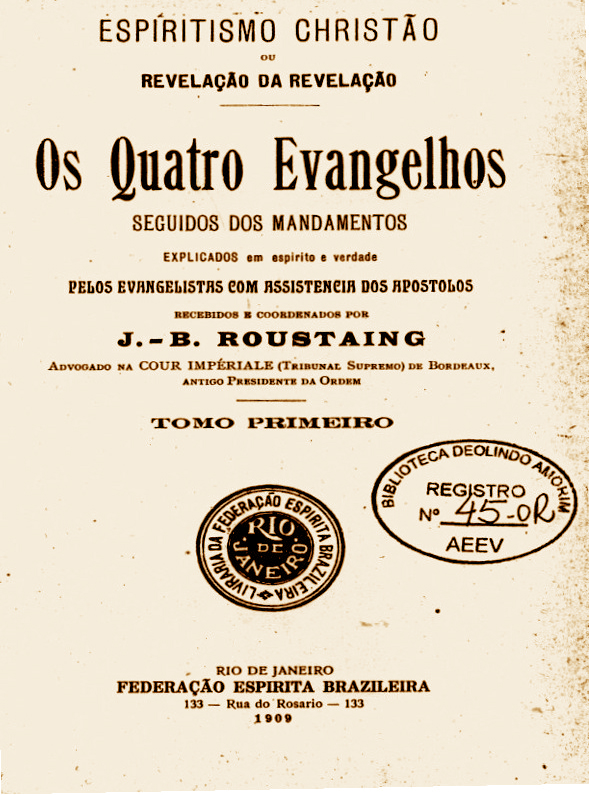

Election au bâtonnat de Jean-Baptiste Roustaing (1805-1879). Fervent disciple d'Allan Kardec, il est le futur auteur de « Spiritisme chrétien ou la révélation de la révélation contenant les quatre évangiles » publié en 1866 en trois volumes par l'éditeur Lavertujon, sous le titre Les Quatre Évangiles – Spiritisme Chrétien ou Révélation de la Révélation. Le premier volume comptait 494 pages, le deuxième volume 703 pages et le troisième volume 654 pages. L'ouvrage est connu au Brésil, où il est aujourd'hui encore considéré comme une source du spiritisme, sous le titre "Os Quatro Evangelhos".

Il consacra la fin de sa vie à des œuvres de charité. A sa mort il léguera au barreau de bordeaux le somme de 3000 Francs pour être « affectée à secourir les avocats nécessiteux ».

|

|

1848

|

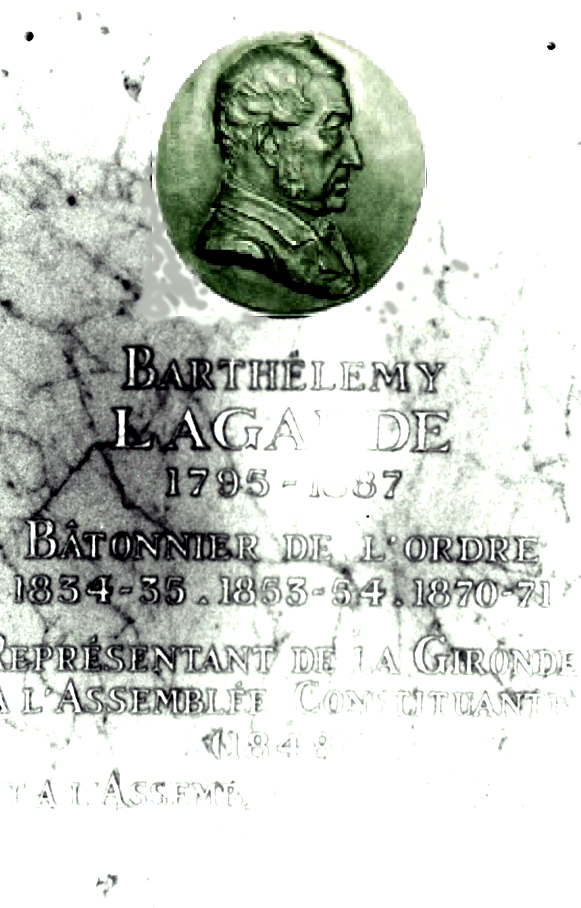

Barthélemy Lagarde (1795 - 1887), inscrit au barreau de Bordeaux, en 1821, se fit vite remarquer comme avocat d'assises et jurisconsulte. Il devait être successivement élu bâtonnier à trois reprises en 1834, en 1854 et en 1980. Opposant libéral sous la Monarchie de Juillet, il fut, à deux reprises, le candidat malheureux des libéraux à la Chambre des députés. Après la révolution de février 1848, il a été élu représentant à l'Assemblée Constituante, en avril 1848 et en 1870.

Surnommé "le Girondin de 1848" par Ludovic Trarieux, il fut membre du comitâ râpublicain (avec Pierre Sansas) puis élu après la Révolution de février 1848, représentant à l'Assemblée constituante où il siégea du 23 avril 1848 au 26 mai 1849. Du 14 octobre 1849 au 2 décembre 1851, il siàgea à l'Assemblée législative (au sein du groupe de la Gauche modérée).

Il y fut la voix républicaine du barreau de Bordeaux, - Ludovic Trarieux l'appellera "Le girondin de 1848" - alors qu' Aurélien de Seze y était l'organe légitimiste et Jean Méran, le chantre de l'orléanisme..

Battu aux élections du 13 mai 1849 à la l'Assemblée législative, il sera élu en septembre, à la faveur d'une élection complémentaire destinée à remplacer un élu légitimiste, en l'occurence, son confère Ravez décédé.

Un monument à sa mémoire a été inauguré, en 1985, dans les locaux de l'Ordre des Avocats au Palais de Justice.

|

Plaque commémorative inaugurée en 1985 dans le vestiaire des avocats.

|

|

1850

|

Election au bâtonnat de Guillaume Brochon (1810-1874), petit-fils de Guillaume Brochon et neveu de Louis Brochon (le 13 août 1850).

Réputé pour son éloquence et sa connaissance des affaires, il est nommé maire de Bordeaux par Napoléon III, en 1863, après avoir appartenu au Conseil Municipal depuis 1848.

Pendant son passage à la Mairie de Bordeaux, il a entâmé le dégagement de la cathédrale Saint-André, percé le cours d'Alsace-et-Lorraine et la lia-ne des boulevards extérieurs, construit l'église Saint-Ferdinand, la célèbre "flèche" Saint-Michel et les fontaines des places de la Bourse, Fondaudège et du Parlement. Ami des arts et de la musique en particulier, il fut l'organisateur du recrutement des musiciens de l'Académie de Sainte-Cécile. En conflit avec son Conseil, hostile à sa politique de grands travaux, il se retira volontairement en janvier 1867.

|

Guillaume-Henri Brochon, bâtonnier, maire de Bordeaux (1810-1874). Coll. part.

|

Lire : Les bâtonniers sous le second Empire..

Lire : Les bâtonniers sous le second Empire..

|

1851

|

|

Pierre Sansas. Le proscrit du barreau de Bordeaux.

Première proscription de Pierre Sansas (1804-1877). Inscrit au Barreau de Bordeaux en 1835, il est un des chefs du parti socialiste en Gironde, membre du Conseil Municipal en 1846 puis adjoint en 1848. Farouche républicain, il défendit la République par l'organe du journal dont il était copropriétaire « La Tribune de la Gironde ». Il est proscrit après le coup d'état du 2 décembre et déporté en Espagne. Il ne revient à Bordeaux qu'en 1856 par autorisation ministérielle. Mais il ne reprend la robe que pour deux ans. Il n'en a pas fini avec les proscriptions.

|

|

1858

|

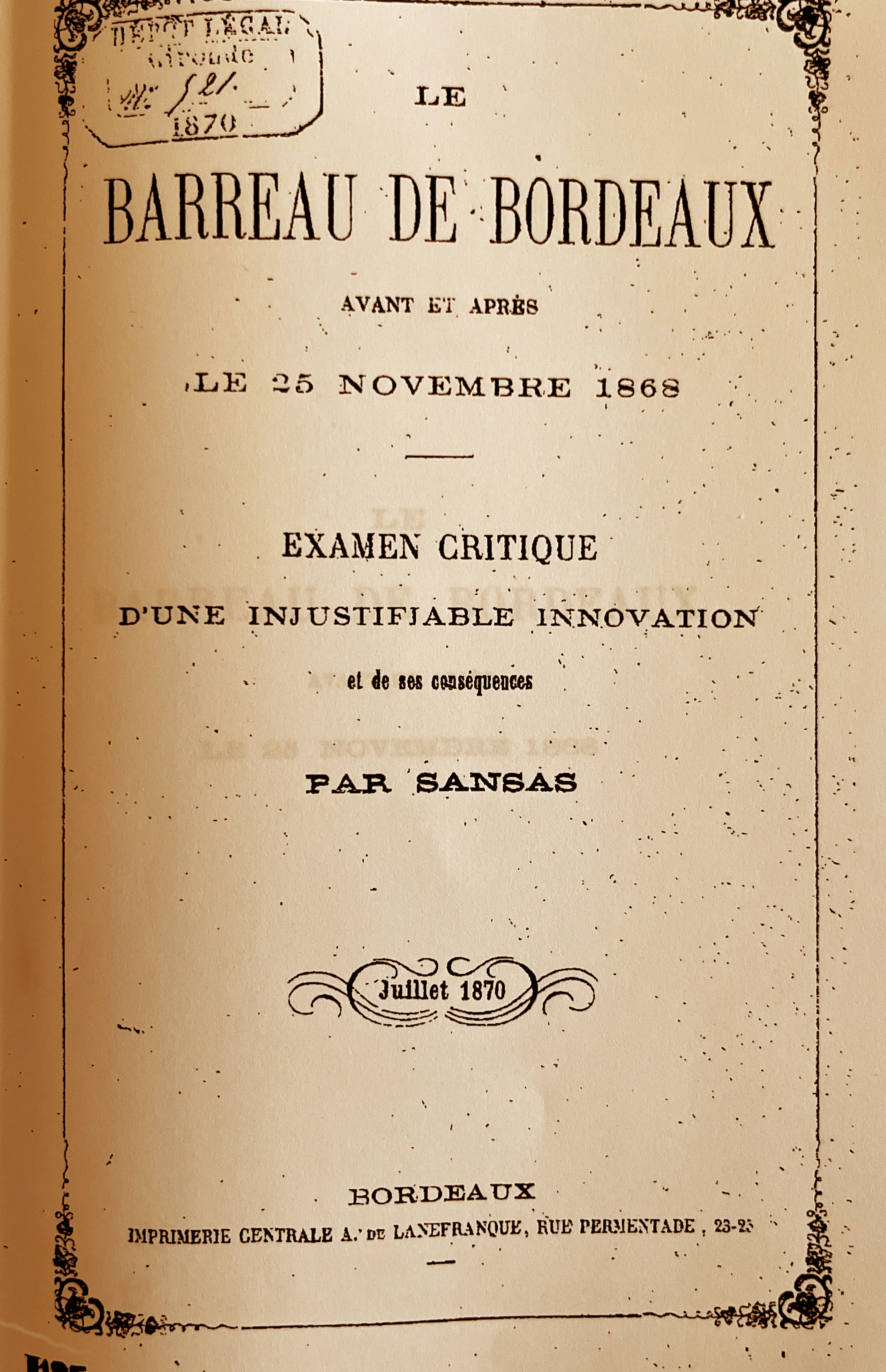

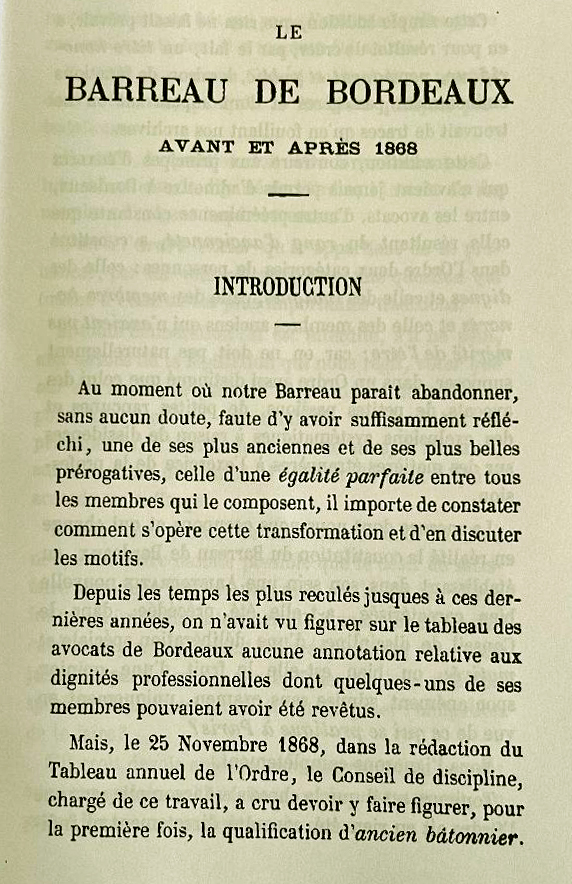

1858. Deuxième proscription de Sansas. Après

l'attentat d'Orsini, il est déporté en Algérie en 1858. Il ne rentrera à

Bordeaux qu'après l'amnistie de 1859 pour y reprendre sa profession

d'avocat. Dans l'opposition républicaine, il participe aux élections de

1869. Polémiste violent, habitué des libelles et

autres pamphlets, Pierre Sansas aura avec le Barreau de Bordeaux, qui

s'honorera de le maintenir au Tableau au temps de sa proscription, des

rapports tumultueux. Parce qu'il contestait avec véhémence la décision

d'ajouter leur titre après les noms des anciens Bâtonniers sur le tableau,

Sansas n'hésita pas à démissionner en 1868 :"Mon nom obscur ferait

évidemment tâche au milieu des anciens Bâtonniers si ingénieusement

signalés à l'attention publique. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Sansas

». Jugeant, en outre, cette protestation insuffisante, il n'hésitera

pas à écrire et à faire imprimer, après sa démission, une brochure contre le nouvel usage

instauré, sous le titre : Le barreau de Bordeaux avant et après le 25 novembre 1868 : examen critique d'une injustifiable innovation et de ses conséquences,.

Nommé Avocat général à Bordeaux le 5 novembre 1870, Pierre Sansas fut révoqué le 2 mai 1871 à cause de ses opinions politiques.

Le 23 mai 1871, Pierre Sansas demandait sa réinscription au Tableau, mais le Conseil de l'Ordre exigeait avant d'y procéder, qu'il reniât sa lettre de 1868 au Bâtonnier et son pamphlet. Il n'eut pas le temps de s'exécuter, car il fut élu le 2 juillet suivant député de la Gironde à l'Assemblée Nationale où il siégea comme Membre de la Gauche avancée. Il vota la Constitution de 1875 et fut réélu en 1876. Il a publié divers ouvrages dont "Les origines municipales de Bordeaux" et "Premières traces du christianisme à Bordeaux". Il devait créer le Musée lapidaire de Bordeaux en 1867 et fonder en 1873 la Société Archéologique de Bordeaux, qui conserve de lui un buste réalisé en 1869 par Edmond Prévot.

|

|

Les Sceaux de la République

|

1877

1895

1898

|

|

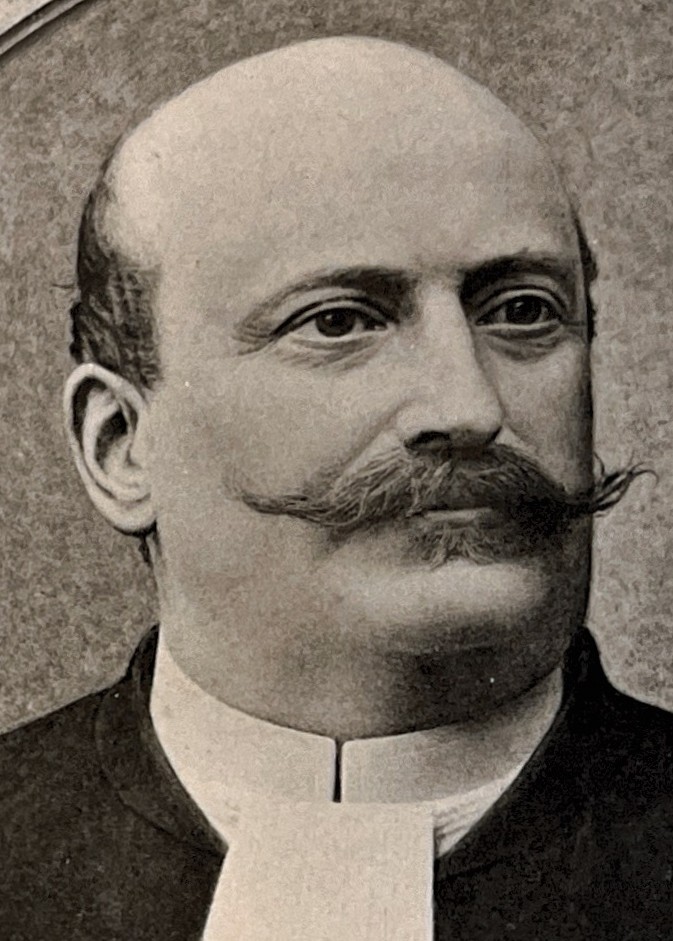

Election de Ludovic Trarieux (1840-1904), fervent républicain, bâtonnier en 1877.

Ludovic Trarieux devient Ministre de la Justice.

Témoin en faveur d'Emile Zola après J'Accuse, Ludovic Trarieux déclare la guerre à l'injustice et à l'intolérance en fondant la "Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen".

|

|

1899

1911

|

Ernest Monis,

(1849 - 1929), avocat inscrit au barreau depuis 1879, député de la Gironde de 1885 à 1889, puis sénateur , il devient ministre de la Justice au plus fort de l’affaire Dreyfus, dans le gouvernementde "Défense Républicaine" présidé par le célèbre avocat parisien, Waldeck-Rousseau . Il le restera jusqu’au 7 juin 1902. Il demeure à ce titre, le Garde des Sceaux qui connut la plus grande longévité de la Troisième République (2 ans, 11 mois et 16 jours).

Décrit comme un "avocat girondin, adroit stratége de couloirs " (J. Chastenet), il est nommé président du Conseil pour cinq mois. Gravement blessé le 21 mai 1911, à lssy-les-Moulineaux lors du départ de la course aérienne Paris-Madrid, où le ministre de la Guerre, Maurice Berteaux, trouve la mort. Son gouvernement sera renversé un mois après, le 24 juin 1911, sur une simple question d'ordre du jour.

Toutefois, il contestera toujours le décompte des voix de la chute de son Cabinet en une boutade :" Je n'ai été renvers é qu'aà lssy-les-Moulineaux ", affirmera-t-il.

Ayant perdu son siège au Sénat, il reprit, après 1920, il revint au barreau de Bordeaux, allant inlassablement plaider jusqu'à sa mort devant les « Justices de Paix » de la ville.

|

|

|

En 1914, le bâtonnier Payen écrit : " Le Barreau de Bordeaux est le plus illustre peut-être de tous les Barreaux de France.

|

|

1914

|

|

La Grande-guerre

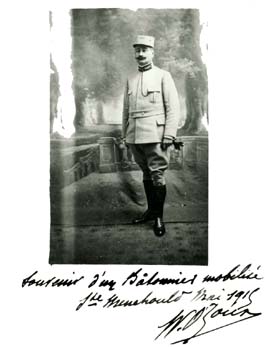

Election en juin 1914, du bâtonnier Welcome 0'Zoux , auteur de "La Révolution de 1848 et l'&Eactute;mancipation des esclaves à l'Île Bourbon".

Mobilisé quelques semaines après, il ne prendra ses fonctions qu'après l'armistice de 1918. Trente-quatre avocats du barreau de Bordeaux sont tombés au cours de la guerre 1914-1918.

Lire : le barreau dans la Grande guerre. Lire : le barreau dans la Grande guerre.

|

<

Au-delàe de la Tribune : le Prétoire

|

1875

|

En 1875, un avocat, Théophile Malvezin (1824-1897), publie l’Histoire des Juifs de Bordeaux. On lui dont aussi des publications comme Michel de Montaigne : son origine, sa famille (1875), Le Médoc et ses vins avec Édouard Féret (1876). Il démissionne du barreau en 1877 pour se consacrer à l’administration d'une société commerciale et publie une monumentale Histoire du commerce de Bordeaux, en quatre volumes (1892).

|

|

1892

|

|

Alexandre Nicolaï (1864-1952) publie l'"Histoire de l"organisation Judiciaire à Bordeaux et en Guyenne et du BARREAU de BORDEAUX du XIIIème au XIXème siècle".

|

|

A ces grands premiers rôles de la vie politique s'opposent ceux qui ont préféré consacrer au prétoire leur courage et leur talent. De ceux-ci chaque époque a distingué les mérites.

Le passé leur proposait une prestigieuse référence : celle de Jean de Sèze, refusant la Jurade pour se consacrer exclusivement " à l'exercice et à l'emploi " de sa profession.

La Restauration leur offrit un modèle qui était déjà une éthique : Philippe Ferrère (1767-1815) Seul parmi les avocats de la Restauration, qu'il a pour la plupart formés, il ne fut ni magistrat, ni ministre, ni Bâtonnier de son Ordre.

Son option personnelle pour la voie judiciaire et sa mort en 1814 lui interdirent les honneurs publics. Le choix du Procureur général le priva de la consécration ordinale.

Louis Brochon dit Brochon fils (1779-1850) et Honoré Tessier (1791-1863) illustreront une tradition strictement judiciaire, tandis que, sous le Second Empire, Faye, Delprat, Lafon et Vaucher en seront les dignes épigones.

Seul, toutefois, le dernier quart du XIXème siècle devait voir éclater une génération susceptible, par son nombre et son talent, de perpétuer la " légende ".

|

Philippe Ferrère

|

|

1875

|

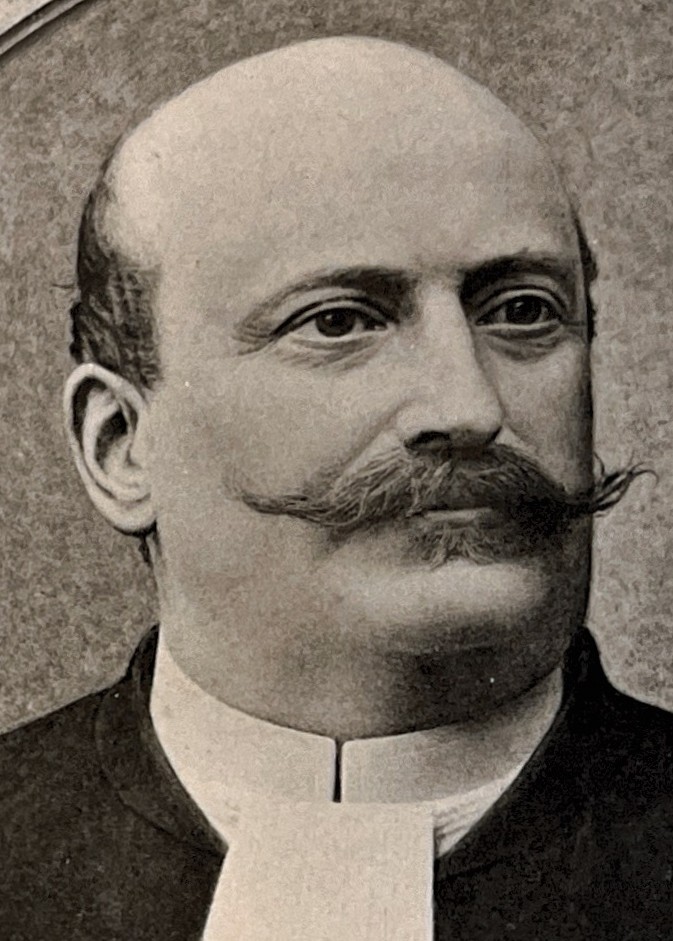

René Roy de Clotte (1850-1915), Fernand Habasque (1851-1927) et Aurélien de Sèze II (1850-1921), inaugurent une ère nouvelle du Barreau.

Pendant plusieurs décennies, on les appellera "les 75" parce qu'ils avaient été inscrits au tableau de l'Ordre en 1875. Tous les trois seront bâtonniers à plusieurs reprises. René Roy de Clotte, une première fois, à trente-quatre ans, en 1885, puis réélu en 1892 et en 1908. Fernand Habasque élu trois fois entre 1889 et 1910 et appelé à remplacer de surcroît pendant quatre ans le bâtonnier mobilisé entre 1914 et 1918 avec le titre de "bâtonnier intérimaire".

Lorsqu'Aurélien de Sèze termine sont second bâtonnat à l'automne 1901, ce sont cent cinquante années du magistère moral de la famille de Sèze sur le barreau de Bordeaux qui s'achèvent.Comme l'écrira le batonnier Brazier, non sans quelque exégeration : "Depuis Henri IV, il y a toujours eu un Sèze au barreau de Bordeaux".

|

|

René Roy de Clotte

|

Fernand Habasque

|

Aurélien de Sèze II.

|

|

|

|

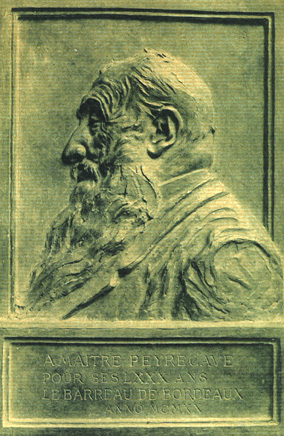

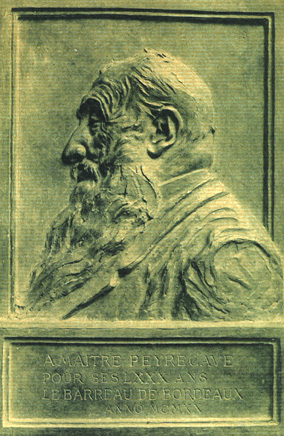

Léonce Peyrecave (1840-1927)

"Acquittez !"

Ils seront suivis quelques années après par Léonce Peyrecave (1840-1927), connu pour son célèbre exorde Fermons les Codes, ouvrons les coeurs et qui a mené la plaidoirie sentimentale à son apogée, moissonnant des acquittements que les jurys ne savaient plus lui refuser, couronnant à quatre-vingt-quatre ans au grand criminel, une carrière vierge de toute peine de mort.

Henri-Robert lui a rendu un vibrant hommage dans son livre : Le Palais et la ville :

« A un âge avancé, il plaidait encore. Pendant dix ans, il termina chacune de ses plaidoirie par cet argument irrésistible : « Messieurs les jurés, acquittez mon client, je vous en supplie, acquittez ! C’est la dernière fois que je plaide! Ne me refusez pas cette suprême faveur, qui est aussi un acte de justice. Acquittez ! "

Une de ses causes les plus célèbres fut l'acquittement, en 1906, devant la Cour d'assises de la Gironde d'Henriette Canaby, pour tentative d'empoisonnement sur la personne de son mari. Il n'évita pas cependant à sa cliente une condamnation pour le délit de ..."falsification d'ordonnance". François Mauriac, qui se trouvait parmi le public lors du procè s'en inspira pour écrire son roman, "Thérèse Desqueyroux". .

|

Stèle offerte à Peyrecave par ses confréres du barreau de Bordeaux

à l'occasion de ses 80 ans.

|

1891

|

Troisème élection au bâtonnat d'Etienne-Henry Brochon (1833-1896), dernier de la dynastie des Brochon au barreau, collectionneur et botaniste estimé, il avait été déjà élu à deux reprises en 1873 et 1881.

|

Étienne-Henry Brochon,(1833-1896), bâtonnier en 1873-74, 1881-82 et 1891-92.

|

|

1910

|

|

Première parution de « La Tradition du Barreau de Bordeaux". Oeuvre du bâtonnier Roger Brazier (1858-1917), bâtonnier à deux reprises en 1899-1900 et en 1907-1908, familièrement appelé le « Brazier», l'ouvrage codifie toutes les délibérations de principe du Conseil de l'Ordre de Bordeaux depuis 1806. Il reproduisait, en outre., en fac simile, les lettres autographes des plus illustres des avocats de Bordeaux au XIX" siècle. En 1935, l'Ordre décida sa réédition après mise à jour et sa distribution aux jeunes avocats dont ce fut pendant très longtemps le "bréviaire".

Un exemplaire relié fut offert au président Poincaré lors de sa réception par le barreau de Bordeaux en 1913.

|

|

|

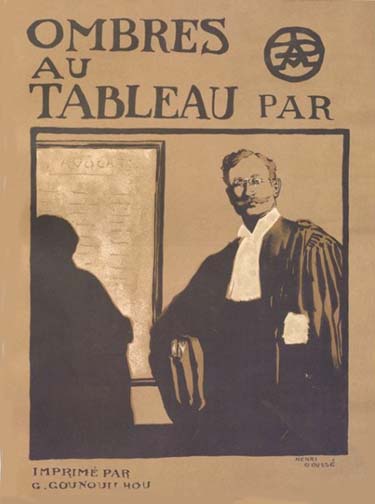

Maurice Méaudre de Lapouyade (1870-1949)

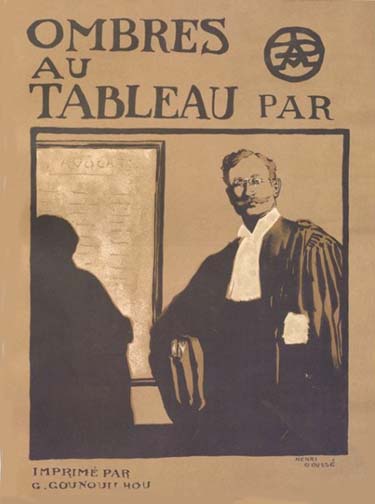

Inscrit sur la liste du stage en 1894 et au Tableau de l’Ordre en 1898, lauréat de la Conférence des avocats, il a prononcé, le 12 janvier 1899 lors de la rentrée solennelle un discours intitulé « Justice gratuite et arbitrage". En 1900, il a publié les "Ombres au tableau des avocats du Barreau de Bordeaux", recueil de 82 portraits en forme d'ombres chinoises des avocats les plus en vue du Palais.Sa plume, ses fusains et ses pinceaux furent les compagnons obligés de toute manifestation de l'Ordre jusqu'à 1949.

Historien, chercheur infatigable, parfait humaniste, fin lettré, écrivain délicat, artiste de talent, en même temps que critique d'art et collectionneur, il s'intéressait àe; tout. Histoire, héraldique, sigillographie, iconographie, céramique, numismatique... Membre de la Société des Bibliophiles de Guyenne (qu'il présida en 1930 et 1931, et dont il fut élu président d'honneur), de la Commission des Archives municipales, du conseil d'administration de l'Ecole des Beaux-Arts. On lui doit aussi la création du Cercle athlétique de la rue Denise et d’un cirque d'amateurs qui donnait, de nombreux spectacles au profit des pauvres.

Il est célébré comme l’une des personnalités les plus éclectiques dont le barreau de Bordeaux peut s’enorgueillir.

|

|

|

Une pionnièe du féminisme, première femme avocate du barreau de Bordeaux

Lire :La première femme avocate au barreau de Bordeaux Lire :La première femme avocate au barreau de Bordeaux

|

1917

|

Claude Vogée-Davasse (1882-1954) avait effectué ses études de droit à la Faculté de Toulouse. elle avait bien été admise sur la liste des stagiaires, mais séparée de corps, le barreau de Toulouse se demande si l’accord de son mari pour l’autoriser à s’inscrire n’est pas nécessaire et demande une consultation au bâtonnier de Paris. Elle décide de passer outre sans attendre et vient s’installer à Bordeaux, où elle devient, le 15 janvier 1917, la première femme du barreau de Bordeaux. Elle fera son entrée au "Tableau" le 25 octobre 1918 et deviendra rapidement une avocate réputée pour son éloquence de haut niveau, conférencière et militante inlassable pour le droit des femmes, des questions sociales aux questions professionnelles.

Avec quelques mois d'avance, elle a ouvert la voie à Manon Cormier ...

Lire Lire

|

|

|

1920

|

|

Joseph Denoix de Saint-Marc (1872-1965) , inscrit en 1897, bâ:tonnier de l'Ordre pour les années 1919-1920, c'est à lui que revint l'honneur de présider les festivités destinées à célébrer les 80 ans de Peyrecave en prononçant un discours devant tous le barreau réuni :"En fêtant votre longue carrière aujourd'hui, l'Ordre tient les Assises de la Reconnaissance...de cette ancienne et illustre famille qu'est le barreau de Bordeaux."

Le bâtonnier Joseph Denoix de Saint-Marc a ainsi inauguré une longue lignée qui devait donner à la France des juristes éminents.

|

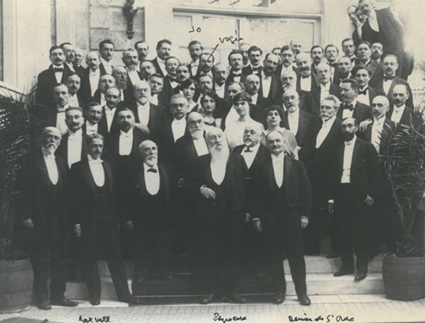

Pour célébrer les 80 ans du bâtonnier Peyrecave, un banquet lui a été offert le 22 juin 1920 lors duquel le bâtonnier Joseph Denoix de Saint-Marc devait prononcer le discours d'hommage du barreau.

|

1936

|

|

Première élection au Bâtonnat de Louis Chalès (1882-1956), avocat en 1905, il devient dans les années vingt aux Assises le rival bordelais de Peyrecave. Comme lui il connut - le dernier - les honneurs d'un second bâtonnat en 1948. Il devait être notamment l'avocat de Paule Guillou et, en 1952, d'Adrien Marquet.

|

|

1943

|

Manon Cormier (1896-1945), première femme secrétaire de la Conférence du Stage, à Bordeaux,

est déportée à Ravensbrück où elle est déclarée "Nuit et brouillard". Elle mourra à son retour, le 25 mai 1945.

Lire : Manon Cormier Lire : Manon Cormier

|

|

|

1944

|

Trois avocats ou ancien avocats du barreau de Bordeaux (le bâtonnier René Caillier (1879-1946), Jean Costedoat et Jean Odin ) sont membres du Comité départemental de Libération, le 1er août 1944.

|

|

1956

|

|

Élection au bâtonnat en juin 1956 de Pierre Siré (1900-1982), spécialiste du droit des vins et du transport aérien. Il fut le dernier bâtonnier élu pour un an. Â la rentrée 1957, la durée du bâtonnat fut portée à deux ans. C’est â lui qu’il revint de faire l’éloge du bâtonnier Louis Chalès. Il se signala à la rentrée solennelle de ma Conférence du stage de 1956 par un  discours novateur appelant ses confréres à sortir des salles d’audience pour apporter leurs conseils au monde économique et social. Deux ans avant sa mort en 1982, il publia un livre de souvenirs, Le fleuve impassible, évoquant son enfance sur l’Île dé nommée "verte" , au milieu de l’estuaire de la Gironde, entre Blayais et Médoc. (Photo : Pierre Siré en 1946, D.R.) discours novateur appelant ses confréres à sortir des salles d’audience pour apporter leurs conseils au monde économique et social. Deux ans avant sa mort en 1982, il publia un livre de souvenirs, Le fleuve impassible, évoquant son enfance sur l’Île dé nommée "verte" , au milieu de l’estuaire de la Gironde, entre Blayais et Médoc. (Photo : Pierre Siré en 1946, D.R.)

|

|

1960

|

|

Élection au bâtonnat de Jules Ramarony (1901-1994). Admis au barreau en 1923, redoutable bretteur à la barre, il avait été en 1944 membre de la délégation municipale. Sous la IVème République, il fit partie à partir de 1945 des deux Assemblées nationales constituantes et des deux premières législatures. Vice-Président de l'Assemblée Nationale, il fut secrétaire d'Etat à la Marine Marchande dans les cabinets Mayer et Laniel en 1953.

|

|

1967

|

Election au bâtonnat de Jean Rozier (1911-1987), l'autre grande figure emblématique du barreau des années soixante. Propriétaire viticulteur du château des Arras, il est un éminent praticien du droit rural et un technicien du droit des vins, dont il écrit et met à jour périodiquement le " Code ". Il perpétue, à Bordeaux, la tradition des avocats au parlement, les châtelains et vignerons, pour lesquels l'usage s'était établi d'interrompre les audiences pendant plusieurs semaines de chaque année en septembre, moment sacré des vendanges. De la réhabilitation du bûcheron Solera, injustement accusé, à l'instruction de Maurice Papon, toutes les grandes affaires bordelaises d'un demi-siècle sont passées par son cabinet. Au procès des "Vins de Bordeaux", en octobre 1974, il répondit au président qui lui lançait : " Maître, ici c'est moi qui dirige les débats", sous les murmures et les rires de la salle : "Et c'est moi qui dirige la défense!". Quand il disparaît, en 1987, une page du barreau de Bordeaux est définitivement tournée. Déjà cependant, un  nouveau barreau était né qui n'avait pas fini d'écrire son histoire...(à suivre) nouveau barreau était né qui n'avait pas fini d'écrire son histoire...(à suivre)

|

|

* © 1999-2002 - Reproduction strictement interdite.

|

|

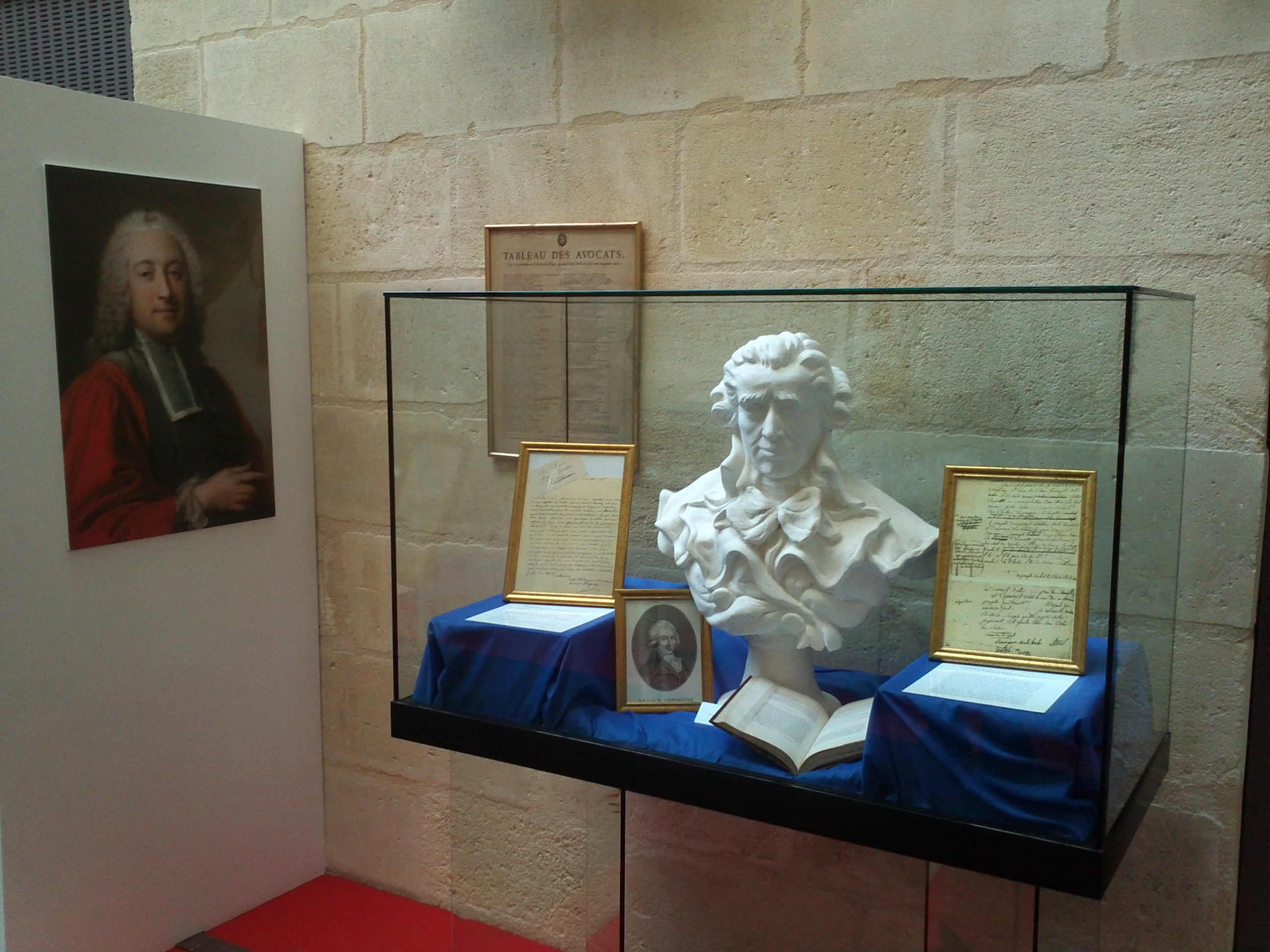

Buste de Pierre-Victurnien VERGNIAUD, Avocat au Parlement de Bordeaux de 1781 à 1793.

|

MUSEE  BARREAU DE BORDEAUX

BARREAU DE BORDEAUX

D'après"Le Barreau de Bordeaux à travers les siècles", ©2007 Bertrand Favreau and Tyché Editions All rights reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution. All copies must include the above copyright notice.

|

|

BARREAU DE BORDEAUX

BARREAU DE BORDEAUX

Pour en savoir plus : Bordeaux, Lieux de Justice.

Pour en savoir plus : Bordeaux, Lieux de Justice.

![]() la Médaille d'Or du barreau de Bordeaux, créée en 1985.

la Médaille d'Or du barreau de Bordeaux, créée en 1985.

![]() Le Tableau des avocats

Le Tableau des avocats

![]() Lire : La conférence du stage.

Lire : La conférence du stage.

![]() Lire : Jules Dufaure, avocat au barreau de Bordeaux (1820-1852).

Lire : Jules Dufaure, avocat au barreau de Bordeaux (1820-1852).

![]() Lire : Les bâtonniers sous le second Empire..

Lire : Les bâtonniers sous le second Empire..

![]() Lire :La première femme avocate au barreau de Bordeaux

Lire :La première femme avocate au barreau de Bordeaux

![]() discours novateur appelant ses confréres à sortir des salles d’audience pour apporter leurs conseils au monde économique et social. Deux ans avant sa mort en 1982, il publia un livre de souvenirs, Le fleuve impassible, évoquant son enfance sur l’Île dé nommée "verte" , au milieu de l’estuaire de la Gironde, entre Blayais et Médoc. (Photo : Pierre Siré en 1946, D.R.)

discours novateur appelant ses confréres à sortir des salles d’audience pour apporter leurs conseils au monde économique et social. Deux ans avant sa mort en 1982, il publia un livre de souvenirs, Le fleuve impassible, évoquant son enfance sur l’Île dé nommée "verte" , au milieu de l’estuaire de la Gironde, entre Blayais et Médoc. (Photo : Pierre Siré en 1946, D.R.)

![]() nouveau barreau était né qui n'avait pas fini d'écrire son histoire...(à suivre)

nouveau barreau était né qui n'avait pas fini d'écrire son histoire...(à suivre)

![]() Pour en savoir plus : Bordeaux, Lieux de Justice.

Pour en savoir plus : Bordeaux, Lieux de Justice.

BARREAU DE BORDEAUX

BARREAU DE BORDEAUX